この記事について

この記事は、昨今その重要性が指摘されている「プロジェクト推進」の技法について、解説しています。プロジェクト(未知なる価値を生み出す試みや取り組み)は、とても多様であるにも関わらず、多くの人が「ITプロマネ」的なものを習得すれば、プロジェクト推進力が身につくと誤解をしています。このコラムでは、取り組みの類型別に、どのような技法が適しているのか、そのアプローチの違いについて解説します。

もくじ

1 着目する問題:プロジェクト推進=ITプロマネと思ったら、大違い!

2 プロジェクト状況の、8つの類型

3 類型別の、プロジェクト進行の勝負どころの違いとは?

4 自社のプロジェクト進行スキルを、本当にどうにかしたかったら、◯◯から始めよう

着目する問題:

プロジェクト推進=ITプロマネと思ったら、大違い!

会社の「◯◯プロジェクト」と名のつく取り組みが、なかなかどうも、スムーズにいかない、という経験はないでしょうか。

マイクロマネジメントするのはよくないと思って、良かれと思って放って置くと迷走。

もう少し様子を見ようかと思ってそっと見守ると、気づけばアクションが停滞。

これではダメだと、直々に手を動かし始めると、いつの間にか、承認者/評価者側が、プレイヤーに・・・

そんな悩みを解決するために、いわゆる「プロマネ」の方法論を探ってみて、その教えのとおりにやってみたことが、ある、という人も、多いのではないかと思います。

もちろん、こうした概念を用いてものごとが進捗することも、あります。が、実は、万能薬ではありません。実際のところ、こうしたものを勉強してみたけれども、どうもいまいちピンとこなかった、あんまり有効性を感じなかった、という方も、多いかと思います。

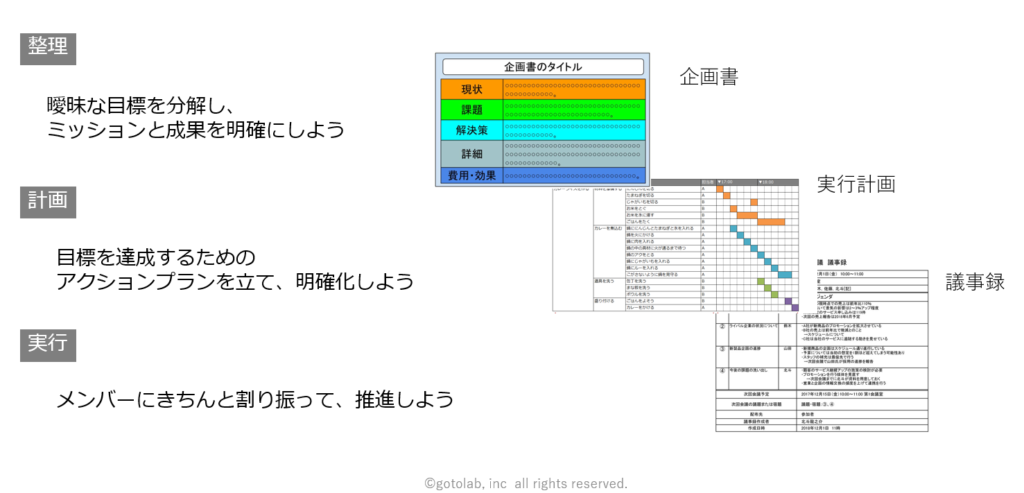

「プロマネ」の一般的なイメージ

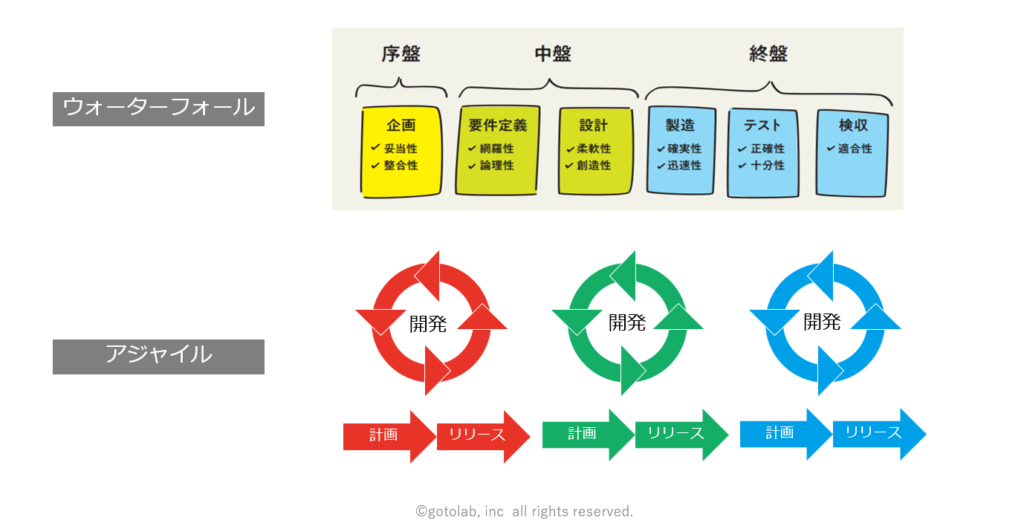

もう少し深く勉強すると:ウォーターフォールやアジャイルといった言葉と出会う

プロジェクト状況の、8つの類型

「プロマネ」って、結局のところ、どうなの?なんなの?という疑問を持った方にお伝えしたい、

たったひとつのメッセージがあります。

「本当に、ちゃんと進捗させたいならば、まずはその取り組みの性格を理解しよう」

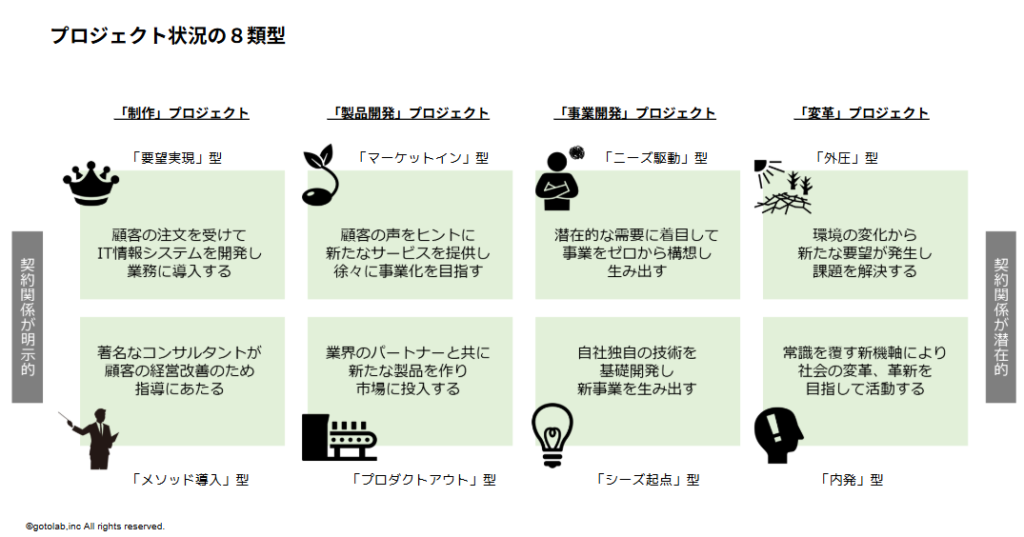

このコラムで覚えていただきたい唯一の図は、ずばり、こちらです。

図の左側に行けば行くほど、その取り組みに関わる関係者が明示的で、いわゆる「甲」と「乙」の間の業務委託契約が発生するようなものになります。

右側に行けば行くほど、明示的な契約関係が存在しないなかで、行動変容を訴えたり、問題解決をはかっていく、というものになります。

上下について補足しますと、上側は、受益者の要望や課題が先にあって、プロジェクト活動を通して、それを叶えるもの。下側は、製品や技術、メソッドなどの手段やコンテンツが先にあって、それを受益者に対して提供していく、というものです。

類型別の、プロジェクト進行の勝負どころの違いとは?

「人間」とひとくちにいっても、色んな性格を持った、多様な人間がいるのと同じで、「プロジェクト」とひとくちにいってもやはり実に様々な性格を持った、多様なプロジェクトが存在します。

実は、いわゆる「ウォーターフォール」と呼ばれる方法論は、これらの類型でいうと、制作プロジェクトの、特に「メソッド導入」型には、ぴったりしていますが、右側に行けば行くほど、適用になりにくくなります。

一方、いわゆる「アジャイル」と呼ばれる方法論は、事業開発の、特に「ニーズ駆動」型にはぴったりしていますが、これもやはり、類型が異なったものには、適用になりにくいのです。

つまり、世の中に数多く提唱されているプロジェクト進行方法論とは、その取り組みの性格とのマッチングが必要だ、ということです。

では、その取り組みの性格とは、どういうものなのでしょうか。

表形式で解説しますと、以下の通りとなります。

| 大分類 | 小分類 | 推進のために、プロジェクトの推進者や責任者が大事にすべきこと |

|---|---|---|

| 制作 | 要望実現 | ●受益者の表層的なリクエストに振り回されない ●最初から思い込みで、実現手段を限定せず、問題や要望を、とにかく深く理解する |

| メソッド導入 | ●あらかじめ、必要な資源やプロセス、期間や管理帳票等の計画を詳細に描く ●関係者の責任範囲や業務分掌を明らかにし、スコープが乱れないようにする | |

| 製品開発 | マーケットイン | ●いわゆるMBA経営学的な、マーケティング戦略の王道をキチンと立てる ●最上流におけるコンセプト設計を、とことんまでこだわる |

| プロダクトアウト | ●製造側の関係各位がスムーズに連携できるよう「すり合わせ」を大切にする ●ユーザー側の声が適切に製品に反映されるような仕組みやプロセスを導入する | |

| 事業開発 | ニーズ駆動 | ●推進者や責任者自身が、受益者の声の、できる限り近くに立つ ●そのうえで、受益者の期待や想像を超える解決策を考え抜く |

| シーズ起点 | ●シーズの持つポテンシャルや未来の価値を、当事者自身がとにかく信じる ●特定の市場やターゲットを想定して動きつつも、こだわり過ぎず、試行を増やす | |

| 変革 | 外圧 | ●外部環境に見たくない要素があったとしても、現実から目を背けず、向き合う ●本当に起きていることの実態を理解するために、現場に飛び込み、一次情報を得る |

| 内発 | ●向き合うべき矛盾に妥協せず、短期的な変化に惑わされない骨太な構想をする ●遠大な計画を見据えつつも、焦らず、伏線を張り巡らせる |

自社のプロジェクト進行スキルを、本当にどうにかしたかったら、◯◯から始めよう

プロジェクト活動に慣れていない人は、つい、

プロジェクトがうまく進められない

↓

「プロマネ」のやり方を学べばいいらしい

↓

よし、ここはひとつ、学んでみよう!

と、考えてしまいがちですが、それでは、理屈としては、片手落ちなのです。

そして、あまり深く考えずに

「とりあえず、プロマネの勉強をすればよいのだろう」

「とりあえず、プロマネといえば、ITプロマネが王道なのだろう」

といった具合に、本来は適用にならない手法論を学んでしまい、かえって逆効果になってしまっていることが、とても多いのです。

本当は、以下の順番で、考えてあげなければなりません。

プロジェクトがうまく進められない

↓

このプロジェクトは、そもそもどんな性格を持っている?

↓

性格にあわせた進め方をやってみよう!

理想をいえば、そのプロジェクトの性格を見極めたうえで、そこに適した気質やスキルを持つ人材を配置することができれば、鬼に金棒です。

参考資料と、PM育成よもやま相談会のご案内

ゴトーラボでは、この問題に関する分析結果と解決方法をお示しし、社内の育成計画の参考とするための

「ディスカッション・ペーパー」を一般公開しています。ぜひ、ご参考ください。

「プロジェクト進行スキルを組織的に底上げする方法を検討するためのディスカッション・ペーパー」

(googleスライドを開きます)

また、社員のPMスキル向上を、本気で考えたい!という方への、よもやま相談会を定期的に実施しています。

毎週火曜と木曜、早朝の8時~9時、zoomで実施しています。

(予約可能な日程の確認はこちら)

「自社の育成体系について、セカンド・オピニオン的に意見が聞きたい」

「一般的に、他社や他の業界で、PMスキルについて、どのようなことが課題になっているのかを知りたい」

「とりあえず悩みを聞いてほしい」などなど、お気軽に、ご予約ください。

この記事もおすすめ

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

プロジェクトの地獄化とはいかなるものか、なぜ発生するか、いかにして抜け出すか

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

イケてないプロジェクトの企画構想に、輝きを取り戻すための「視点」と「問い」

プロジェクト組織におけるPMの役割と、それを可能とする個人の内的資源の話

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

この記事の著者

プロジェクト進行支援家

後藤洋平

1982年生まれ、東京大学工学部システム創成学科卒。

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

著書に「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」「”プロジェクト会議” 成功の技法(翔泳社)」等。