この記事について

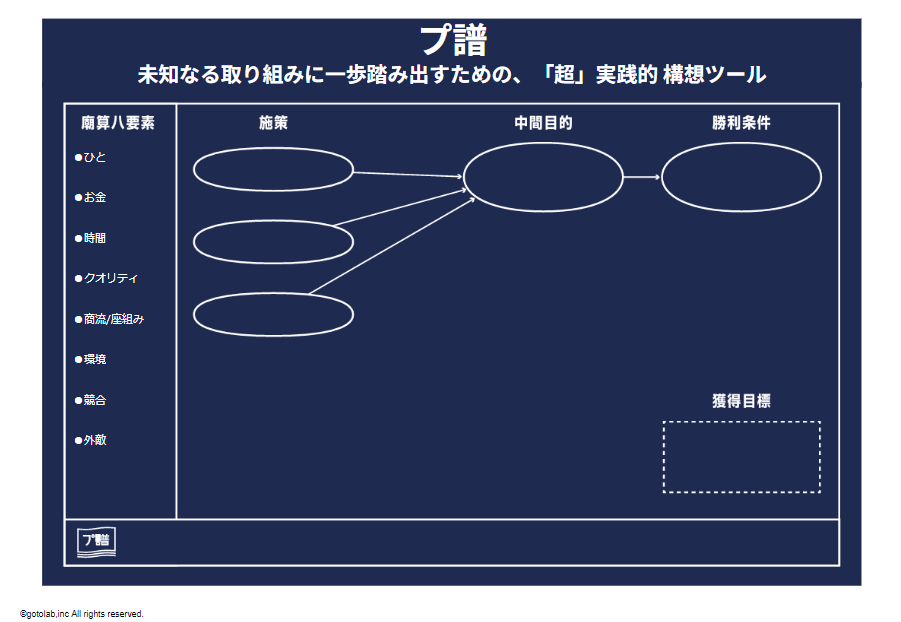

このページは、プ譜について興味を持ってくださっている方向けに、「書くとなにがいいのか」「どんなメリットや使い方があるのか」を解説します。プ譜を個人で使う場合には「頭の整理」という効果があります。チームで使うと「各自が、各自なりに、プロジェクトを自分ごと化できる」というメリットがあります。

もくじ

1 プ譜を書くことの、基本的なメリットは「頭の整理」

2 真の価値は「自分ごと化」

3 お勧めの、プ譜の使い方

4 業務に活かすための、ワンポイントアドバイス

プ譜を書くことの、基本的なメリットは「頭の整理」

「プ譜って、他のプロジェクト管理手法と、どう違うんですか?」

「書くと、なにがいいんですか?」

と、よく質問をいただきます。

これまでに、3,000人を超える方々にプ譜のワークショップを提供してきて、ほぼほぼかならずいただくご感想の言葉があります。

それは、「頭の整理」です。

プ譜を書いてみていただいた方からいただくご感想の例

●対応中の案件について、改めて整理ができた。

●プロジェクトを進めるにあたって、検討の深掘りをすることができた。

●今までおぼろげに考え、感覚的にやっていたことを、言語化することができた。

●このプロジェクトを通して自分は何を目指すのか(自分の目標)を確認できました。

●今PJTで迷っていることが整理できて頭がすっきりしました。

●WBSを書くのに苦手意識があり、苦しい思いをしてきたのですが、プ譜を書くのは楽しかったです!

●関係者で意見が異なることがしばしばあるので、その際にプ譜を用いて意見合わせをすることができると感じました。

●状況が変わり、当初のプロジェクトの実現が難しくなり、無駄になってしまうのではと心配していたのですが、プ譜を書いたことで、自分が本当に何を実現したかったのかを、実感できました。

●目標と施策が結びついているか整理・確認する為のツールとして有用だと思いました。

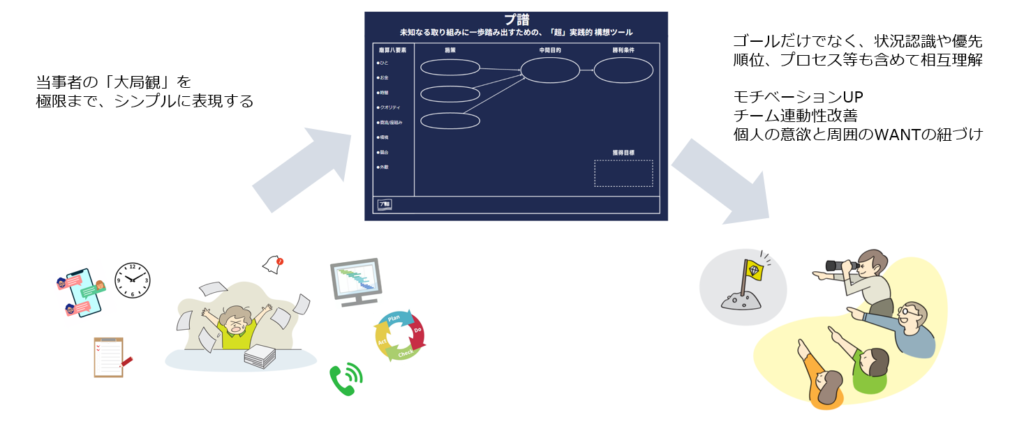

真の価値は「自分ごと化」

一般的なプロジェクト管理の手法との最大の違いは、「プロジェクトが、自分ごと化する」ということです。

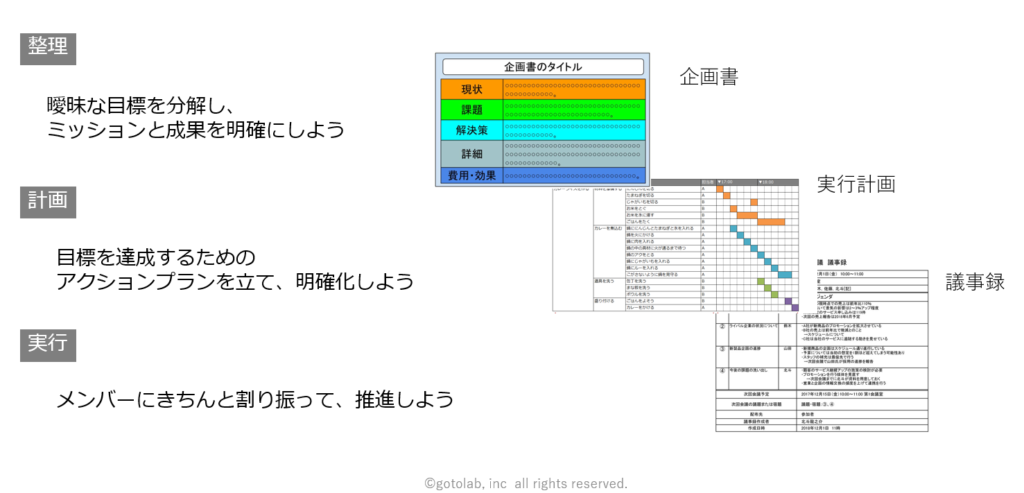

プロジェクトマネジメントといえば、「目的・目標や、成果物の明確化、詳細化」そして「作業とスケジュール、担当者の具体化」が、その思考の中心となります。

こうした型に自分の思考や状況を当てはめようとすると、ほとんどの人は「正しく書かなければならない」というプレッシャーに縛られ、頭が働かなくなります。

ゆえに、「プロマネ」ツールに、内容を書く過程で、その人の頭や心に浮かぶのは

「間違ったことを書いて、恥をかいたらイヤだなぁ」

「どうしたら、誤魔化せるだろう?」

という、あまり前向きではない問いであることが、多いのです。

その緊張感のなかで、もともと、自分が素直な心でやりたいと意欲を感じていたことを忘れてしまい、いつの間にか、そのプロジェクトが「他人事」になってしまいます。

リクルートの有名な企業文化に「お前はどうしたい?」という言葉があります。これはプロジェクトを前に進めるという観点で見ても、とても良い文化です。人間はつい、どうしても「どうすれば正しいか」と、考えてしまいがちです。

しかしやはり、「自分はこうしたい」という意思や意欲がなければ、なにをやっても、うまくいかないものです。

プ譜の特徴とメリット

そして「プ譜」を書く過程で、その人が、自分の頭や心に語りかけるのが、まさに

「なぜ、自分は、このプロジェクトに取り組んでいるんだろう?」

「どうすれば、もっとうまくいくだろう?」

という、前向きな問いなのです。

つまり、プ譜を書くという行為を通して「お前はどうしたい?」という問いを、誰かに問いかけてもらわずに、内発的に、自問自答することにつながります。

プ譜のワークショップを開催すると、「このプロジェクトを通して自分は何を目指すのか(自分の目標)を確認でた」「プ譜を書くのは楽しかった」「迷っていることが整理できて頭がすっきりした」という感想をいただくことがとても多いのですが、その理由は「自分はどうしたい?」の自問自答が起きるからなのです。

お勧めの、プ譜の使い方

以上のように、プ譜には、「いま現在の状況」と、「向かっていきたい未来」を言語化するところに、特徴があります。

お勧めのプ譜の使い方は、2つあります。

使い方① 個人で使う

以下のようなケースで、なにをどう進めるかを迷っている際に、使ってみてください。

●期間としては、数か月ほどかけるような取り組み

●何かしらの成果や成果物を生み出すことを、目指すもの

●生み出した成果が、一定の対価や評価と交換になるもの

●どのようにゴール設定をすればいいか、迷っているもの

●どのように進めればいいか、悩んでいるもの

一般的なビジネスプロジェクトでいうと、具体的には、以下のようなものが、適用になりやすいです。

・◯◯開発プロジェクトの要件定義フェーズの完了

・大型案件「XXX」の受注

・本社移転のためのRFP作成・コンペ実施

・新規事業の売上拡大テコ入れのための追加開発&プロモーション

・業務改善プロジェクトの初期調査の実施

・ナレッジ共有のためのあらたな仕組みを構築するための、SaaSの選定

・新たなシステムの導入に伴う、業務マニュアルの作成

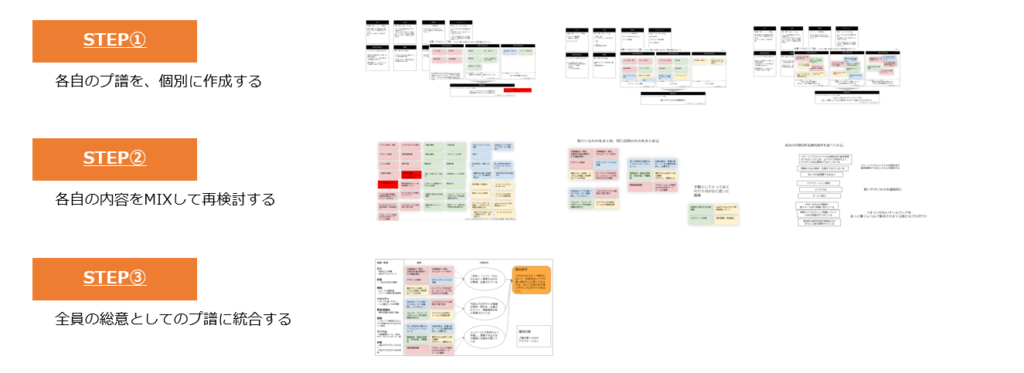

使い方② チームで使う

個人で使うだけでなく、チームで使うと、効果倍増です。色んな使い方ができますが、以下は、その一例です。

チームで活用すると、以下のようなメリットがあります。

●互いの守備範囲があいまいなときに、互いの視野視界を確認することに役立つ

●各自の大事にしたいポイントや役割の境界線がはっきりする

●各自の「ぜひやるべき」と考えるアクションを洗い出すことで、抜け漏れが防止できる

●また、「このアクションは、いまはまだ優先度を下げておこう」といった合意もできる

つまり、「今後の行動や目指す方向性、現状認識について関係者同士の考えや思いをつなぎ、チームとしての一体感を生み出す」という効用があります。

業務に活かすための、ワンポイントアドバイス

経営者や事業責任者、あるいはプロジェクトマネージャやプロジェクトリーダーの立場に立ったことのある方の多くは、「社員やメンバーが、仕事に対して、わがこととしての危機感を持ってくれないこと」に、危機感を覚えたことがあるのではないでしょうか。

「自分ごとだと思って、積極的に、自発的にやろう」と、声をかけても、なかなか思ったように、人は動いてくれないものです。

プ譜のいいところは、「自分ごと化してくれ」とお願いしなくとも、ただ「プ譜を書いてみる」ということを通して、自然と自ら自分ごと化してくれるところです。

朝会や月次社員ミーティングの場で「自発的に動こう、じぶんごととしてやろう」とハッパをかけたり、かけられたりしても、なんだか効果がないな、虚しいなと思った方は、ぜひ、「チームでプ譜を書いてみる」ということを、お試しいただけますと幸いです!

ご紹介

学びの場のご案内

プロジェクトに関するお悩みやご相談を解決する、学びのコミュニティを運営しています。

よろしければ、会の概要をご覧ください。

この記事もおすすめ

プ譜についての解説

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

プロジェクト組織におけるPMの役割と、それを可能とする個人の内的資源の話

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

プロジェクト業務のワンポイントアドバイス

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」三部作

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

この記事の著者

プロジェクト進行支援家

後藤洋平

1982年生まれ、東京大学工学部システム創成学科卒。

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

著書に「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」「”プロジェクト会議” 成功の技法(翔泳社)」等。