この記事について

このページでは、「プロジェクトを前に進めるための考え方」として、将棋用語から得られるヒントを解説します。

もくじ

1 プロジェクトを前に進めるヒントは、将棋用語にあり!?

2 声に出して味わいたい、プロジェクトの参考になる将棋用語

3 棋士のプレイスタイルを表現する言葉もまた、味わい深い

4 概念を業務に役立てるために

プロジェクト構想を立て直すヒントは、将棋用語にあり!?

プロジェクト、やってますか? 私はやっています。

将棋、好きですか? 私は好きです。

というわけで、ちょっと唐突感があるかもしれませんが、プロジェクトの進め方考えるうえで、将棋用語が参考になるので、ご紹介です。

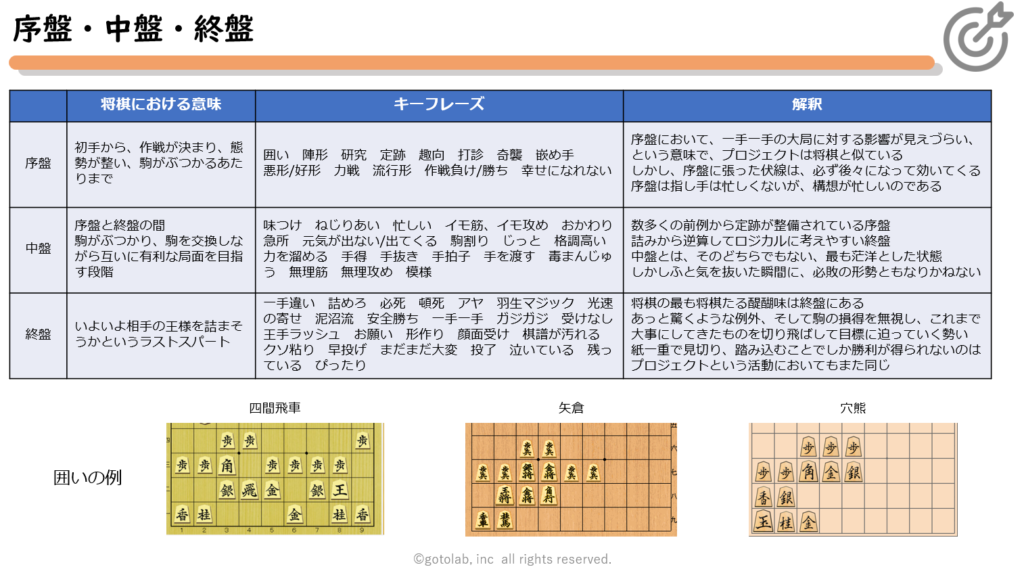

たとえば、「序盤」「中盤」「終盤」という言葉があります。将棋用語というよりは、一般用語に見えるかもしれませんが、もとはと言えば、将棋や囲碁から生まれた用語なのです。

これらの言葉をプロジェクトワークに当てはめると「座組み作り」「実行開始」「最後の追い込み」といった概念に対応します。

ただ対応するというだけでなく、各フェーズにおける「将棋のキーフレーズ」は、「プロジェクトの状況認識やアイデア発想」に、とても役に立ちます。

序盤

<将棋のうえでの意味>

初手から、作戦が決まって態勢が整い、相手と駒がぶつかるまで

<プロジェクト的解釈>

●将棋では、序盤の一手一手の指し手の大局に対する影響は見えづらい

●しかし、序盤に張った伏線は、必ず後々になって効いてくる

●ゆえに、先々の展開を見越して、様々な展開を想定しながら動く

●序盤は指し手は忙しくないが、構想が忙しい

●プロジェクトも将棋と同じで、立ち上がりの段階はアクションの効果が見えにくい

中盤

<将棋のうえでの意味>

駒がぶつかり、駒を交換しながら互いに有利な局面を目指す段階

詰むや詰まざるや、というところはまだ見えない、水面下の折衝をする段階

<プロジェクト的解釈>

●序盤は、数多くの前例から定跡が整備されている

●かたやで終盤は、詰みから逆算してロジカルに考えやすい

●中盤とは、そのどちらでもない、最も手がかりの少ない状態

●ふと気を抜いた瞬間にミスをすると、必敗の形勢ともなりかねない難しさがある

終盤

<将棋のうえでの意味>

いよいよ相手の王様を詰まそうかというラストスパート

<プロジェクト的解釈>

●将棋の最も将棋たる醍醐味は終盤にある

●駒の損得を無視し、スピード重視で、これまで大事にしてきたものを切り飛ばして目標に迫っていく

●そんな手があったのか!と、あっと驚くような例外に満ちている

●リスクを紙一重で見切り、踏み込んで勝利を得るダイナミックな展開は、プロジェクトもまた同じ

声に出して味わいたい、プロジェクトの参考になる将棋用語

まずは、定跡を勉強して、囲いを固める、とか、流行形に遅れないようにキャッチアップする、といった言い方は、将棋もプロジェクトも、すごく似ているなぁと思います。

ネットやAIの進化によって、人間の役割や立ち位置が変わっていくところも、良く似ています。

例えば、以下のセリフは、将棋観戦の際に、出てくるボキャブラリーの例ですが、プロジェクトの言葉といっても、違和感がないと思います。

これは・・・ちょっと、幸せになれない手に見えるけど、どうかねぇ。

ここで無理攻めをせざるをえないようでは、苦しいか。

おぅ、これは予想外の展開だけど、元気が出てくるね。

まだまだ大変だけど、ここは、じっと辛抱だ。

ひぇー、顔面受け!でもこれで、急に模様が良くなったね。

ぴったり詰んだね!はや投げしなくて、よかったね。

多くの言葉があり、どの言葉も味わい深いのですが、とくに大切にしたいのが「手を渡す」という言葉です。

手を渡す

将棋の対局では、不利ではない互角の局面でも、自力だけではなく「他力」を使う、

つまり「相手に手を委ねる」という考え方が鍵になる局面が多く現われます。

将棋は、自分が一手指すと相手の番になり、そのときは何もできません。

自分だけが読み筋を立てて、その通りにいくような手を指しても、相手もプロです。

自分と何度も対局していることも多く、それを逆手に取られて技をかけられてしまいます。

羽生 善治著 「結果を出し続けるために」より

人生だって、将棋だって、プロジェクトだって、なんでも自分の思い通りにはなりません。

自分ひとりでやるものではなく、相手あってのことですので。

つい、うまいことやろう、自分に有利になる一手をひねり出し、繰り出そう、と、してしまいますが、そうすると、かえって独り相撲になってしまいます。

若い頃、プロジェクトをうまく動かせなかった頃、この言葉に出会い、頭がかち割られたような感覚を得たものでした。

棋士のプレイスタイルを表現する言葉もまた、味わい深い

さらに参考にしたいのが、往年の名棋士のプレイスタイル、異名です。

プロジェクトワークを考えるうえで、たとえば、「光速流」と「泥沼流」の二つを知っているだけでも役に立ちますが、それ以外にも「自然流」「鉄板流」など、参考になる言葉があります。

光速流

谷川浩司十七世名人は、他の棋士が思いつきにくい手順でたちまち敵の玉を寄せることから、「光速の寄せ」、「光速流」というキャッチフレーズが付いています。

筆者は、この概念はプロジェクト活動においても非常に参考になると思っています。

つまり、構想する力を磨き上げていけば、他の人が気づかないような最序盤において、必要なアクションを起こしておくことで、そもそも地道で泥臭いプロジェクト管理を要さずに目的を達成することが可能になります。

こうした感性は、プロジェクト進行において、とても大切です。そして、光速流を実現するのは、並外れた構想力なのです。

泥沼流

一方で、そんなふうにきれいにはいかない取り組みが多いのも、現実です。そもそも自分にはコントロールできない要因で局面が濁らされてしまうこともありますし、また、誰かが濁らせてしまった局面の中流域以降を担う、なんてことも、しばしばあります。

そこで参考にしたいのが、厚みを重視し、劣勢になるとあえて局面を複雑にして逆転を狙う棋風から、「泥沼流」と呼ばれた米長邦雄永世棋聖です。

泥沼流の進行のなかで重要になる問いは

・本当に優先すべきものはなにか

・到達することに意味があり、かつ、現実的に到達可能なゴールはどこか

ということになります。

ちなみに、米長永世棋聖には、「さわやか流」という異名もありました。泥沼だからこそ、さわやかに。

その境地は、プロジェクトワーカーの理想像であるように思います。

まだまだたくさん!プレイスタイルを顕彰する異名たち

「自然流」

無理のない手を選び、奇をてらわずに、自然な手を重ねていくなかで、局面を良くしていく

(中原誠十六世名人)

「鉄板流」

徹底的な守りと安定感により、相手に隙を与えず、自分の主張を通す、重厚なスタイル

(森内俊之九段)

「柔らかい手」

主張をぶつけ合うのではなく、曲線的な指し手を選び、相手に手を渡す 他力から活路を見出す

(羽生善治九段)

「激辛流」

少しの甘さも許さない厳しい姿勢で、絶対に負けません、という手を選ぶ 「友達をなくす」と言われがち

(丸山忠久九段)

「忍者流」

変幻自在な指し回しで、相手に気づかれないように手を進め、あっと驚く展開で勝利を収める

(屋敷伸之九段)

概念を業務に役立てるために

将棋用語や棋士のプレイスタイルから学ぶべき本質は、将棋の歴史に残るような目覚ましい成果を挙げた棋士は、誰かのマネをしたのではなく、自分のプレイスタイルを築き上げた、ということです。

将棋の勝ち方がひと通りではないように、プロジェクトワークへの向き合い方も、実は、多様である。自分なりの道を探し、選べばよい。

プロジェクトの「地獄」に迷い込んだ場合には、ぜひ、思い出してみていただけると幸いです。

ご紹介

学びの場のご案内

プロジェクトに関するお悩みやご相談を解決する、学びのコミュニティを運営しています。

よろしければ、会の概要をご覧ください。

この記事もおすすめ

プ譜についての解説

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

プロジェクト組織におけるPMの役割と、それを可能とする個人の内的資源の話

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

プロジェクト業務のワンポイントアドバイス

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」三部作

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

この記事の著者

プロジェクト進行支援家

後藤洋平

1982年生まれ、東京大学工学部システム創成学科卒。

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

著書に「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」「”プロジェクト会議” 成功の技法(翔泳社)」等。