この記事について

この記事では、「成果物への後出し注文」問題について考えます。

それが顧客向けのものであれ、社内の上司へものであれ、クライアントワークにおいて、手戻りはできれば避けたいものです。これを避けるためには「依頼やタスクを正確に理解し、作業を的確に実行する」ことが必要だと思われていおり、もちろんそれも間違ってはいないのですが、それ以前に、「取り組みがどのような文脈のうえにあるのか」に着目することのほうが、実は、有効です。

プロジェクトにおける「知ることの大切さ」について、解説します。

もくじ

1 着目する問題:手戻り=「成果物への後出し注文」問題

2 手戻りは、なぜ、発生するのか

3 手戻りへの実戦的な対処法

4 手戻りをしない、させないための最大のコツは「知ること」

5 まとめ:「本当にやりたいこと」がわかって初めて、価値になる

着目する問題:

手戻り=「成果物への後出し注文」問題

今回も、アリスとボブに登場してもらいます。

アリス:成果物を欲する人

顧客、依頼主、上司、PMなど

ボブ:成果物を生み出す人

専門家、クリエイター、エンジニアなど

アリスの立場に立ったことのある人は、ボブの作ってくれたモノをみて、「欲しかったものと違う・・・」と、思った経験が、きっとあることでしょう。

逆に、ボブの立場に立ったことのある人は、誰しもが「最初から言ってくれたら、もっといいモノが作れたのに・・・」と思った経験が、きっとあることでしょう。

世の中には、ソフトウェア制作や料理、イラスト、美容院でのヘアカットやパーマ、インテリアコーディネート、キャッチコピー制作や調査報告書などなど、実にさまざまな「クライアントのために、何かしらの制作物を新しく作って、渡す」という仕事があります。

こうしたクライアントワークで、お客さんに成果物を引き渡したあとに「やっぱり、ここ、こうしてくれない?」と後出しジャンケンで言われるのは、できれば避けたいものです。

後出し注文は、ボブにとってはもちろん、アリスにとっても、手間やコストばかり増える、得のない話です。

できれば避けたいものですが、なかなか避けるのが難しい。

それが、本稿のテーマである「手戻り問題」です。

手戻りは、なぜ、発生するのか

では、誰も望まない「後出し注文」が、なぜ、発生してしまうのか。

結論から述べますと、それは

「アリスとボブが形成してきた、各々のプロジェクト進行に関する常識と世界観が、すれ違っている」

「そして、その違いが、成果物が出てくるまで、わからない」

ということによります。

「プロジェクト進行に関する常識と世界観がすれ違っている状況」とは、例えば、以下のようなものです。

アリスの考え

・世間を驚かせるような、画期的なモノを生み出したい。

・何かわからないことや疑問があったら、すぐに確認をするものだ。

・良い仕事をするためには、ある程度の追加サービスは当たり前だ。

・仕上がりに徹底的にこだわるために、トラブル回避は必須だ。

・トラブルを避けるため、議事録は一字一句正確に記録するべきだ。

ボブの考え

・手堅く、確実な成果物を、最小の労力で提供したい。

・相手の時間を奪わないために、打ち合わせは手短にするべきだ。

・過剰サービスは、顧客とベンダの双方にとって良くない。

・仕上がりの品質チェックにこだわりすぎるのも、かえってよくない。

・「言った、言わない」トラブルは、結局どこかで必ず起きるものだ。

・トラブルは、起きた後にどうにかすればよい。

ふたりとも、それぞれの主観的には「より良いモノを、スケジュール通りに、効率よく生み出したい」という考えを持っています。

しかし、「プロジェクトの成功のために、どうするべきか、目指すべきゴールラインの高さはどの程度か」という考えは、大きく離れています。

どちらの価値観が良いか悪いかは、一概には言えません。プロジェクト状況は、実に千変万化する、例外事象しかない世界ですので、「絶対にこうすべきだ」というものを言い切ることは、できないのです。

ただひとつ確かなのは、まさにこのような「プロジェクト進行に関する常識と世界観」のズレがあると、仕事や作業の精度が悪くなり、あとあとになって必ず、後出し注文が起きる、ということです。

アリスとボブが、例えば10年一緒に仕事をしてきた仲であれば、その「ズレていることそのもの」がふたりの共通認識になっているので、互いに未来の行動を読むことができ、結果、それなりに協調的な行動を取ることもできます。しかし、このふたりが初めまして同士であった場合、あらかじめこうしたズレを予測するのは、とても難しいものです。

ちなみに、アリスとボブが互いにプロジェクトワークの熟練者だったとしても、「プロジェクトマネジメントとは、こうあるべきだ」という意見は、違っていることも、ままあります。むしろ、片方が熟練者で、片方がそうでない、という場合のほうが、かえってうまくいくこともあるから、不思議なものです。

「きっと、ズレはないだろう」と思っていると、事故が起きやすい。

「もしかしたら、どこかでズレがあるかもしれない」と思っていたほうが、事故防止に繋がりやすい。

自動車教習所で「だろう運転」と「かもしれない運転」という言葉を習ったことがある方も多いかと思いますが、まさに、プロジェクトワークにおいても「どこかになにか、見落としや思い違いがあるかもしれない」と思っておくほうが、事故防止に繋がります。

手戻りへの実戦的な対処方法

ちなみに、すべての手戻りが悲劇につながる、というわけではありません。

追加の作業をしてみた結果、

●修正は大変な作業だったが、ボブにとって致命的な損失にはならなかった。

●むしろボブも気になっていた瑕疵だったから、指摘してくれて、かえって都合が良かった。

●結果、良いモノになって、アリスよし、ボブよし、世間よしの三方良しな成果になった。

●アリスが追加の手間賃を快く支払ってくれて、帳尻も合った。

●アリスとボブの双方にとって、学びが得られた。

と、いう展開につながったのであれば、誰にとっても、さほど悪い話ではありません。

しかし、たとえばこれが、

●手戻りの修正には本来長時間を要するのに、無理なスケジュールを押し付けられ、ボブは体調を崩してしまった。

●指摘された手戻りに対応したはずなのに、後から後からさらなる追加注文が発生して、大幅にコストが超過した。

●ボブは追加の費用を支払ってほしいのに、アリスは受け入れてくれず、泣き寝入りするしかなかった。

というような展開だったら、大変困った話になります。

ちなみにこれは、あくまでボブの主観による見方です。ボブの立場から見たら「アリスは、随分ワガママな客だ」という印象を持ちますが、往々にして、手戻り問題が発生するとき、アリスの立場から見ると

●アリスはもともと、スケジュールについては絶対だと伝えていたのに、ボブはそれを真剣に受け止めていなかった。

●アリスは、修正内容について、適切に伝えているつもりだったのに、ボブの対応が的外れで、ストレスが募るばかりだった。

●そもそもボブのミスで発生した手戻りなのだから、アリスは追加費用を支払う筋合いにない。

というふうに見えていることも、多かったりします。

実戦的にもっとも多い対処方法は「ボブが泣く」というものです。理屈や筋合いはどうであれ、アリスが納得するモノでなければ、最終的に誰も幸せになりません。ボブが損失を受け入れる。「最終的に、できあがったモノに納得する」ということがなければ、クライアントワークは、完結しません。

とはいえ「クライアントワークは、そんなもんだ」と諦めて、損することを受け入れる人生を送るのは、つまらないものです。

では、ボブの立場として、どうすればよいのか。方向性としては、大きく、ふたつにわかれます。

(防衛的な対処法)

●対応できる案件に対する嗅覚を身に着け、筋の悪い話には、そもそも関わらないようにする

●契約条件を工夫して、損が発生しても、最小限で済むように手当てをしておく

●万が一問題が起きたときには、相手に交渉を諦めさせるよう、威厳を身に着け、ドスを利かせる

●ある程度の損切りができるように、経済基盤を整えておく

(生産的な対処法)

●問題が起きそうなきざしに敏感になり、傷が浅いうちに対応する

●問題に対する創造的な解決方法を身につける

●手戻りを起こさないため、計画段階でしっかりと段取りや条件を検討し、「できる状況」を作る

●どんなアリスでも喜ばせられるようなクリエイターとなるよう、継続的に自己研鑽し、成長する

手戻りをしない、させないための最大のコツは「知ること」

防衛的に対処するにしても、生産的に対処するにしても、手戻り問題に対処するコツは同じです。

それは「先読みをする」ということです。あらかじめ、「何が起き得るのか」の見通しを立てることこそが、プロジェクトワークにおける最大のコツなのです。精度良く先読みをするには、正しく洞察をすることが欠かせません。つまりすべては「相手を知る」ということから、始まるのです。

では、知る、とはどういうことか。何を知ればよいのでしょうか。

アリスについて

・アリスの顧客は誰か

・アリスの競合は誰か

・アリスのお手本とすべき事例はなにか

・アリスが無視できない重要な利害関係者は誰か

・アリスが主観的に認識している自身の強みや機会はなにか

・アリスは弱みやリスクとして何を気にしているか

・客観的に見たアリスの強みや機会、弱みやリスクはなにか

・アリスの社会的代替不可能性はなにか

アリスの台所事情について

・年間予算の構造、構成

・これまでかけてきた予算

・今後かけたい予算

・最終的な決裁者は誰か、なにを思っているのか

・実質的な決裁者は誰か、なにを思っているのか

・決裁プロセスはどのようになっているか 外敵は誰か

アリスの取り組みについて

・これまで、施策として何をやってきたのか

・その完成度やクオリティはどの程度か

・何をメッセージとして打ち出しているか

・どんなコンテンツでそれを表現しているか

・どのような利害関係者と連携しているか

・今後やりたいと思っていることはなにか

アリスがボブについて「知る」とよいこと

ちなみに、アリスもアリスで、ボブのことを知ろうとすることができたなら、とても素敵な2人になれることでしょう。クライアントワークがうまくいくときというのは、どちらかひとりのおかげではないものです。うまくいかないときも、どちらかひとりのせいでもありません。互いが互いのことをよく知る、ということが、結局のところ、二人にとっての幸せへの道なのです。

ということで、アリスはボブのなにを知ると良いのか?についても、ご紹介します。

・自分以外の依頼主から引き受けている仕事はあるのか

・あったとしたら、どの程度の難易度や分量か

・ボブが仕事をするうえで、どんな行動や状況に快・不快を感じるのか

・仕事をするうえでの使命感や責任感があるかないか

・仕事を進めるうえでのコミュニケーションスタイルや積極性

・これまで、どんな仕事上の実績を残してきたのか

・ボブが今後やりたい仕事や送りたい生活は、どのようなものか

・依頼作業をするうえでのスキルや実力の、賞味のところ

・どんな粒度、抽象度のリクエストを渡せば、的確な応答が返ってくるのか

・複雑で込み入った問題を解きほぐして答えを出すことができるか

・単純作業を安定的に、高い精度と品質で実行し続けることができるか

これらは、「面接で聞けば答えがわかる」というものではありません。ある程度一緒に仕事をしてみないと、実際のところはわからないものです。

アリスがボブについて知ると良いこと

まとめ:「本当にやりたいこと」がわかって初めて、価値になる

プロジェクトワークは、特にそれがクライアントワークであるならば

●求められる成果物を作ることが、ゴールである

●そのために、依頼やタスクを正確に理解し、実行することが求められる

●そのために、知識やスキル、経験を蓄えることが重要である

●時には泣きたいような理不尽な状況があっても、それに耐える根性も大事である

と、しばしば、思われています。

そうした見方には、確かに一定の理があります。

一方で、「相手の思いを知る」「相手の事情を知る」「相手の本当にやりたいことを知る」ということを欠いてしまっては、その努力も「滑稽な努力」になってしまいかねません。

●求められている成果物に期待されている費用対効果について、ボブはしばしば誤解をしている

●適切にそれを理解するためのヒントは、アリスの依頼メッセージには含まれていない

●なぜならアリスはたいてい「ボブは、言わなくても察してくれる」と無意識のうちに、期待している

●ボブはボブで「アリスは自分に必要な情報を、自発的に提供してくれているはず」と思い込んでいる

「泣きたいような理不尽状況」は往々にして、そんなコミュニケーションロスによって発生しているのです。ものを作るための、スキルを発揮する以前のところで、勝負が決してしまっていることも、以外と多いものです。

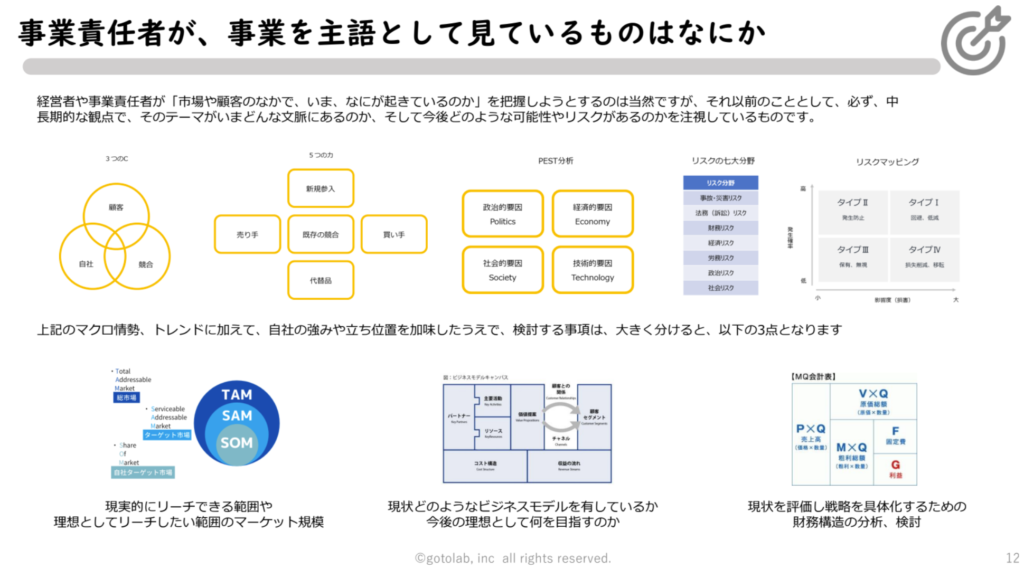

その取り組みが、大きな組織や予算を動かすようなビジネスプロジェクトであった場合、「顧客のやりたいこと」を洞察するためには、ビジネス論を欠かせることはできません。

プロジェクトがうまくいくためには、「プロジェクトマネジメントを頑張る」のも大事ですが、その上位概念にある「経営的な文脈を理解する」ことのほうが、労力の削減や成果の喜びにつながる、根本的な対処方法となります。

そのプロジェクトが存在する背景や基盤のことを忘れて、具体的な作業や成果物のレベルで「言った、言わない」「やる、やらない」の話をエスカレートさせるのは、実に、もったいない話です。

昔のNHKの名物番組にバラエティー生活笑百科という番組があり、「四角い仁鶴がま~るくおさめまっせ」というキャッチフレーズで一世風靡しました。まさしく、こうした争いは、たとえば最も極端だと「訴訟」という話になるわけですが、「訴訟」は解決の仕方としては、とても後ろ向きなものです。

たとえ裁判所で言い分が認められたとしても、失った時間が返ってくるわけではありません。

2人が幸せになれるかどうかは、係争状態が起きたときに、それをいかにまるく収めるかにかかっているのです。係争状態が発生したときは、「コミュニケーションロスが、どこで起きているのか」に目をつけてみることを、お勧めします。

ご紹介

学びの場のご案内

プロジェクトに関するお悩みやご相談を解決する、学びのコミュニティを運営しています。

よろしければ、会の概要をご覧ください。

この記事もおすすめ

プ譜についての解説

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

プロジェクト組織におけるPMの役割と、それを可能とする個人の内的資源の話

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

プロジェクト業務のワンポイントアドバイス

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」三部作

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

この記事の著者

プロジェクト進行支援家

後藤洋平

1982年生まれ、東京大学工学部システム創成学科卒。

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

著書に「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」「”プロジェクト会議” 成功の技法(翔泳社)」等。