この記事について

この記事では、プロジェクト進行における「身体感覚」の話をします。プロジェクト状況というものは、実に可変的で、不定形で、目に見えなくて、多彩で、多様なものです。プロジェクトワークの現場はいわば、「うなぎ」のように、つかみどころがなく、単純一途にフレームワークを当てはめるだけでは、本当に対処すべき問題は、ぬるんと逃げていってしまう、というところがあります。

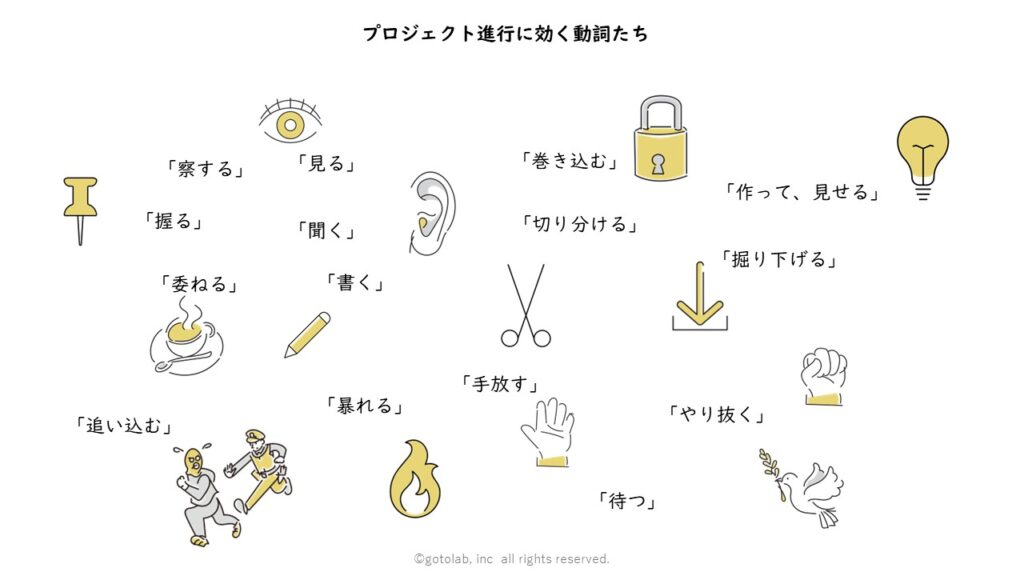

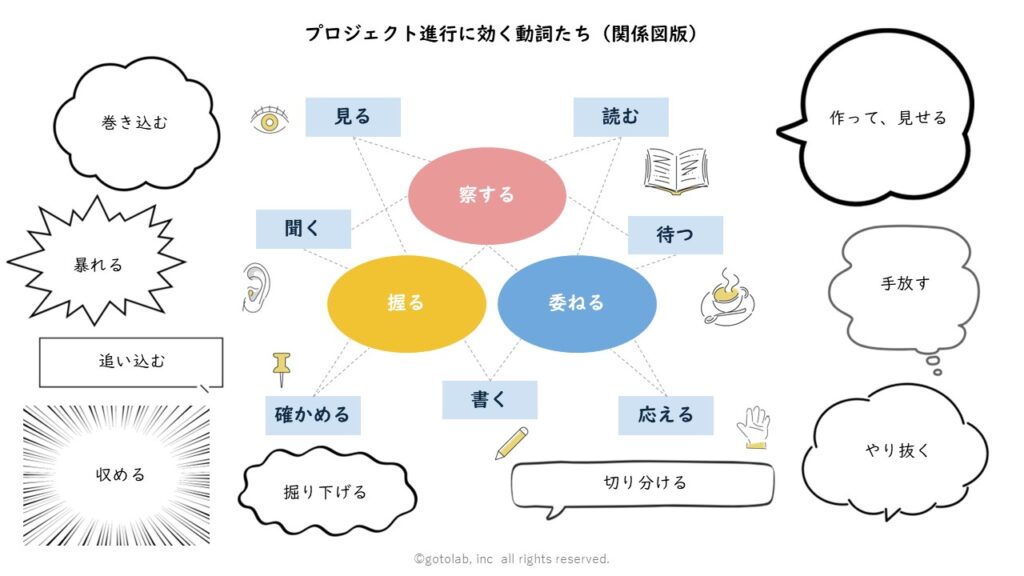

「目的」や「計画」といった、硬い言葉(名詞)ではなく、「察する」「握る」といった、柔らかい言葉(動詞)を使って、プロジェクト進行のコツをご紹介します。

もくじ

1 着目する問題:プロジェクト進行のコツは、「名詞」ではわからない

2 プロジェクト進行に効く動詞 王道編

3 プロジェクト進行に効く動詞 基礎編

4 プロジェクト進行に効く動詞 応用編

着目する問題:

プロジェクト進行のコツは、「名詞」ではわからない

プロジェクトマネジメントの教科書を開くと、たいていの場合「目的」を決めましょう、とか「計画」を立てましょうとか、「品質」を管理しましょう、という言葉が目に飛び込んできます。あるいは、「利害関係者」「リスク」「課題」「交渉」「実行」「監視」「問題解決」「変更管理」などなど。

プロジェクトマネジメントを語る言葉には、実に様々な名詞があるのです。プロジェクトワークにおいて、そうした概念を適切に理解し、またそれに基づき、管理帳票や報告書などを作成することは、確かに、必要なことではあります。

しかし、本当に、フレームワークとしてプロジェクト管理用語を頭に入れ、操ったら、本来の意味におけるプロジェクトマネジメント(=困難な状況のなかで、真の課題を見極め、乗り越え、目的を達成し、みんなで幸せになること)ができるようになるのでしょうか。

おそらく、本当の意味で、現場でプロジェクトマネジメントに汗をかき、価値を発揮している人にこれを問うたら、間違いなく「ノー」と答えることでしょう。

なぜなら、プロジェクト状況というものは、実に可変的で、不定形で、目に見えなくて、多彩で、多様なものだからです。プロジェクトワークの現場はいわば、「うなぎ」のように、つかみどころがなく、単にフレームワークを当てはめただけだと、本当に対処すべき問題は、ぬるんと逃げていってしまう、というところがあります。

頭でっかちでは、プロジェクトを前に進めることはできません。

困難な状況があった場合に、それを打開するために真に必要なのは、身体感覚なのです。

ゆえに、プロジェクトマネジメントの本当の骨法を、人から人に伝授することは不可能に近く、「持って生まれたセンスや情報処理能力、性格や気質」に加えて、「現場経験や修羅場体験」みたいなものが、どうしても、必要になります。

しかし、それを認めてしまうと、「プロジェクトマネジメント能力開発プロセスは、結局のところ、ブラックボックスだ」ということになってしまい、それは、プロジェクト工学の提唱者としては、実に不甲斐ない話になってしまうのです。

そこでふと思ったのが「目的」「計画」「リスク」といった「名詞」(つまり、静的なもの、カチコチと固まっていて、融通が利かないもの)で考えるから、駄目なのではないか、ということです。本来、プロジェクト活動は動的なものです。未知に囲まれ、時々刻々と状況が変化し、認識ひとつ違えば、あるいは理解が1mmでもズレたら、ゴールそのものも、あっという間に変わってしまうものです。

そのようなものを語るために有効なのは、本当は、「動詞」だったのかもしれない。

というわけで、今回は「動詞」を用いてプロジェクト進行の骨法を語ってみる、ということに、挑戦してみたいと思います。

プロジェクト進行に効く動詞

王道編

プロジェクトワークとは、組織的行動です。ひとりでやるものではなく、他者や環境との相互作用のもと発生する、創発的な共同作業です。そのなかで、一つの目的に向かって集団を動かしていく、ということは、煎じ詰めると「人を動かす」ということに尽きます。そのための、王道としての3つの動作があります。それは、「察する」「握る」「委ねる」ということです。

「察する」

プロジェクト状況に対して、なんらかの働きかけをする場合の、本当の最初の第一歩は、「察する」ということです。

では、何を、察するのか。

「状況を好転させるためには、いま・ここで、誰が、何に向かって動くべきなのかを、察する」ということです。

●いま、なにが起きているのか

●誰が、なにを考えているのか

●課題やリスクはどのあたりにあるのか

●期待や不安はどのあたりにあるのか

●キーパーソンは、だれか

●どこを目指していて、どこに急所や難所があるのか

●それを乗り越えるための、勝負どころや争点はどこか

●この取り組みにおいて、向き合うべきテーマはなにか

どんな取り組みにも、「すじ」というものがあります。勝ち筋、負け筋、の筋、です。

状況を見て、筋の良し悪しを見極める、ということをせずして、やたらめったら、フレームワークを振り回しても、単なる滑稽なピエロになりかねません。察しが悪い、ということは、プロジェクト進行における最大の妨げになります。

「握る」

プロジェクトワークにおいて、その目的を完遂するうえで、「握る」ということも、欠かすことができません。

では、握る、とは、どういうことか。

「状況を左右する、影響力のある存在に対して、その動向や意向を、握る」ということです。

●不確実な未来に対して、いま、ここ、目の前、この瞬間に、取るべきアクションを見極める

●必要な相手に、必要な行動を促す

●いつまでに、なんのために、どうするのかを、約束する、握る

●達成すべき未来を、握る

よく、プロジェクト組織とは、目的の達成に向けた「意思」を、必要な相手に伝えることで、その集団を、烏合の衆ではない、一体的な統一感をもったチームにしていくことだ、と、言われます。そのためにすべきことは、とにもかくにも、推進者と利害関係者の間に「手に手を取りあい、握りあう」という関係性を築くことが欠かせません。

プロジェクト進行の究極の理想は、「状況を動かすための、をハンドルを、握る」ということです。前に進むも後ろに下がるも、右折も左折も思いのまま。それが、理想です。「握る」は、プロジェクト進行にとって、とても大切な動詞です。

「委ねる」

「握る」のあとに、「委ねる」ということがなければ、プロジェクトマネジメントは「独裁」や「強制」あるいは「マイクロマネジメント」になりかねません。ルーチンワークにおいてはいざしらず、プロジェクトワークにおいて、「やらせる・やらされる」という関係性を作るのは、もっとも非効率的なマネジメントスタイルです。

人間とは、本来、自分勝手なものです。プロジェクトメンバーを始めとする、ありとあらゆる利害関係者は、自分のやりたい作業を、やりたいようにしかやらない存在です。万能なリーダーがすべてを決裁し、なんでもかんでも思うがままに制御する、ということは、現実的にいって単純に不可能であり、ある領域から先は、そのアクションを任せた相手に、委ねるしかありません。

「握る」とは、一見、相反すること。しかし、「握る」と負けず劣らず、大切なこと。それが、「委ねる」です。

まず、察する。

そして、握る。

最後に、委ねる。

プロジェクト進行の達人は、必ず、この3つの動作を押さえています。

プロジェクト進行に効く動詞

基礎編

「察する」「握る」「委ねる」は、プロジェクト進行における最も主要な王道の動詞ですが、これらはその大前提となる、より基礎的な動作の複合技とも呼べるものです。ここからは、「察する」「握る」「委ねる」を体得するにあたって、まず欠かすことのできない基礎動作について、説明します。

「読む」

読んで字のごとしです。「読む」。プロジェクトワークは、読むことから、始まります。

プロジェクト活動において、読むべきものは、いくつかあります。

●メッセージの、行間を読む

●その場の、空気を読む

●文脈を読む

●今後の展開を読む

●相手の心理を読む

●依頼や指示の、狙いを読む

ざっと挙げてみると、こんなところでしょうか。

書かれた文書やドキュメント、資料を読むだけでなく、会話や言葉尻、あるいは表情や身振り手振りなど。

読む、という行為は、察する、という行為に、極めて直接連動する動作です。

ちなみに、例えば「空気を読む」というと「読むだけ読んで、なにも言わない」という消極的なニュアンスを感じる人もいるかも知れませんが「空気を読んだうえで、あえて、無視する」といったことは、あっても良いものです。逆に「空気を読まずに、ただ喚き散らす」ということは、プロジェクト進行においては、よろしくありません。

「見る」

「見る」もまた「察する」に通じる動作です。

プロジェクトワークにおいて、他者を己の思い通りに動かす、行動させるということは、間違いなく必要なことですが、しかし同時に、他人の価値観や性格を、自分の好きなように改変することは不可能です。ゆえに、「委ねる」ことが欠かせないわけですが、それによって集団行動がワヤになってしまっては、元の木阿弥です。

「握っているが、支配はしない」

「委ねているが、混乱はさせない」

その矛盾を解く鍵は「なぜ、相手が、なすべき行動を取れないのか、取ってくれないのか」「相手が本当は、なにをどうしたいのか」ということを理解する、ということです。

では、相手の何を見るのか。どんな観点で、見るのか。

●相手が意思決定をする要点はどこか

●相手の社会的、経済的な基盤はどこか

●何に困っていて、何を欲しているか

●何を嫌うか

●他の関係者との間には、どんな契約関係、取引関係があるか

他人の内心というものは、どうしても相手の言動や行動、表現から推定するしかないのですが、基本的に「この人は、こういう理由で、こういうふうに行動しているのだろう」という理解は、十中八九、間違っています。先入観を排して、とにかく相手を見る、観察する、ということが、肝要です。

行動だけでなく、相手の存在基盤や利害関係、なぜ、その人が、その場にいるのか、強み弱みはなにか、など背景や深層に至るまで、とにかく、見ることにより、洞察することが大切です。ごく些細な言葉尻や仕草にも、ヒントは隠れています。

「聞く」

「見る」に加えて、お勧めなのは「聞く」ということです。

「聞く」ことの効用は、洞察がはかどる、ということだけにはとどまりません。まず間違いなく、話を聞くということは、相手に対する「GIVE」になります。ゆえに、聞けば聞くだけ、人間関係が改善します。「聞く」という行為は、プロジェクト活動において、最もコストパフォーマンスの良い、人間関係の構築手段です。

聞くにあたっては、とにかく、こちらの意見を押し付けないこと。ただただひたすら、聞く。コーチングの世界でいう、いわゆる「傾聴」みたいなことは、意識する必要はありません。大事なのは、フラットに構えて、相手に対して、興味を持つ、ということです。

プロジェクト進行とは、人を動かす、ということです。つまり、人にこちらの言うことを、聞いてもらう、ということです。しかし一方で、人間は、信頼関係のない人間の言うことは、聞きません。「握る」ということは、その前提に、信頼関係が必須です。信頼関係の基盤を作ってくれるのは、「あの人は、ちゃんと話を聞いてくれた」という実感なのです。

「確かめる」

読んで、見て、聞いたことは、最終的に「確かめる」ということを通して、事実として確定されます。筆者自身、ここはわりと苦手なところですが、本当の意味でのプロフェッショナルなプロジェクトマネージャは、実はこの「確かめる」という能力が、ずば抜けて優れています。

ものづくりの世界に、「三現主義」という言葉があります。現場、現物、現人、という、3つの「現」が大事だよ、という言葉です。報告書を読んでわかった気になっているようでは、事態を何も理解していないのと変わりません。

●伝聞情報を、鵜呑みにして、早合点しない

●自分の理解があっているかを確かめる

●相手の理解があっているかを確かめる

●確かめたことが、本当に確かなのかを確かめる

これぐらいやらないと、「確かめる」ということを、したことには、なりません。

「書く」

結局のところ、プロジェクト進行の力が弱い人は「書く」ということができていないのです。人間の記憶力には、必ず、限界があります。人間の理解力にも、必ず、限界があります。人を動かすためには「証跡」を「文字」で残す以外にありません。

ただただ何にも考えずに、書けば良い、というものではありません。相手にとって負担がないように、相手が読みやすいように、できる限り、誤解が生じないように、書く。

プロジェクトワークにおいて、書くべきものは、たくさんあります。

●アイデアのラフスケッチやポンチ絵、青写真のような、全体観を示すもの

●相関図、関係図のような、成果物や組織の構造や骨格を示すもの

●目論見、責任範囲、期日のような、関係者同士の約束事を示すもの

●やってほしいこと、やりたいこと、のような、より具体的な指示

●バージョン管理や課題管理、変更管理のような、台帳管理しないと把握しきれないもの

●議論が錯綜したときに、とにかく頭の中を全部出してみる、ブレストのようなもの

書くという行為の質が高まると、「握る」と「委ねる」の精度が、高まります。

「応える」

「書く」を一歩進めると、「応える」ということになります。相手からの質問に、応える。相手からの期待に、応える。

人間は自分がなにか意思を持ったとき、それがすぐに叶えられないと、不安に感じ、イライラとするものです。特にこの、仕事も情報も過多なデジタル時代においては、時間こそが最も貴重な資源です。「時間どろぼう」は、絶対に、嫌われます。

プロジェクト進行とは、人に働きかけ、動いてもらう、ということであり、人が動くということの裏には、常に「取引」というものがあります。「取引」にはその前提に「信用」があるはずで、また「利益への期待」がなければなりません。

プロジェクト進行において、相手からの呼びかけに対して、すぐに応えるということを心がけておくと、「待たせる」という「無意識のうちに発生させがちなコスト」を回避するのに役立ちます。

依頼や相談、質問などへの回答は、いわゆる「即レス」がベストです。ただしもちろん、即レスできないときもります。そんなときは、「回答が可能になるための条件」を即レスすること。それも難しいときは、メッセージを受け取りましたよ、ということだけでも、即レスする。早めの回答は、七難を隠してくれるので、本当にお勧めです。提示内容が少々雑でも、間違っていても、早ければ、渡した相手の時間や選択肢を奪わずに済むからです。

「待つ」

逆に、相手のアクションに対して「待つ」という行為は取引上、「GIVE」に該当します。もちろん、握ったはずのことがないがしろにされ、放置されているような場合は、待っていてはいけませんが。

たとえば、そのアクションの達成のために、どうしても時間がかかってしまうことが、明らかにわかっているようなときも、あります。若く、未熟なプロジェクトメンバーに、ちょっと背伸びしたミッションを渡して、それに取り組むことで、成長を期待する、なんていうとき。あるいは、商談相手や取引相手から、早く「イエス」の回答を得たいとき。

そんなときこそは、適切に「待つ」ということができると、とても理想的です。

もちろんこれは、「棚からぼた餅が落っこちてくるのを、ぼーっと、待つ」ということではありません。いま、やれることを全部考える、いま、やれることを全部やる。そのうえで、結果は、相手や世間に預ける、ということです。人事をつくして天命を待つ、ということです。

プロジェクト進行に効く動詞

応用編

「読む」「見る」「聞く」「確かめる」「書く」「応える」「待つ」を、基本の7動作によって「察する」「握る」「委ねる」の王道三動作が成立するわけですが、さらにこれらを組み合わせることで、応用動作が実行できるようになります。

「巻き込む」

基本的に、人間は、うまくいっている取り組みの尻馬に乗るのは好みますが、うまくいっていない、面倒な状況に対してコミットするのは避けたがるものです。プロジェクトマネジメントとは「巻き込む」ことだ、といったようなことがよく言われますが、その真髄は「義務から逃げている人間を、巻き込む」ということにあります。

まずは、巻き込むべき人間を見つけること。そのうえで、逃げられないように、巻き込むこと。それをするためには、巻き込む側の人間の腰が引けているようではいけません。巻き込むときは、巻き込む人間が腹をくくって巻き込むのが、肝心です。

「切り分ける」

一方で、なんでもかんでも巻き込んでいたら、プロジェクト状況はカオス化します。特に、複雑で規模の大きななビジネスプロジェクトの場合、ひとつひとつの問題は簡単でも、問題同士がくっつきあいはじめると、「直すところだらけ」で、一体どこから手を付けたらいいかわからなくなる、なんてことも、あります。

やどんな人間も、神様ではない以上、解決できる問題には、限りがあります。そして、複雑な要因が絡み合った問題を、一挙に解決することもできません。ひとつひとつ、できることをやっていく以外にありません。

そのために必要なのが、「切り分ける」ということです。

●責任範囲を、切り分ける

●成果と作業を、切り分ける

●手段と目的を、切り分ける

●感情と利害を、切り分ける

●事象と原因を、切り分ける

上手に切り分けることができると、巨大な問題であっても、解決可能なサイズに分解されていきます。ここは、いわゆるロジカル・シンキングの勉強をするのも、有効な部分です。

「作って、見せる」

切り分ける、ということは、実は、分析する、ということの言い換えです。解決策を導き出すには、分析だけではいけません。正しい分析のあと、今度は複数の要素を組み合わせる、創造的な思考や発想が必要です。特に、トレードオフや複雑で困難な問題が起きているとき、あっちを立てればこっちが立たない、板挟みの状態。卵が先か、鶏が先かで、押し問答が、無限ループしている状態。そんなときに、いくら分析ばかりしていても、単なる「評論家」と言われてしまいます。

実際、プロジェクトワークとは、「にわとりたまご問題」の絶え間ない連続なのです。

「見積もりが出ないと、発注に向けた前向きな意思表示ができない」

「正確に見積もりを出すには手間がかかるから、前向きな意思表示がないうちは、見積もりを出せない」

とか。

「適切な要求仕様を出してくれないと、ものは作れない」

「どんなものが出てくるのかがわからないと、企画や仕様が書けない」

とか。

そんなときは「こうしたらいいんじゃない?」という、解そのものを提示する、「作って、見せる」ということが、役に立ちます。

「掘り下げる」

当然、単なる思いつきで、問題解決のための正鵠を射ることはできません。深く深く、問題を「掘り下げる」ことが、創造的な思考には、欠かせません。問題の表面を見るのではなく、深層に至ること。要素に分解したあと、それらのつながり関係を立体的に理解すること。

有名なトヨタ式のマネジメントノウハウのひとつに「なぜ」を5回、繰り返そう、というものがあります。プロジェクトワークにおいても、この「なぜ」を繰り返す、掘り下げる、ということは、致命的に重要な行為です。

「暴れる」

オーソドックスでお行儀の良い手段を取っていたのでは、うんともすんとも埒が明かない、ということが、時々あります。顧客や上司の当事者意識が薄すぎる、メンバーやパートナーの士気が低く、機運が盛り上がらない、など。いわゆる、温度が低い、という状態。

人間とは、関心を持たなければ、認知も理解もしません。認知と理解がないところに、行動は生じません。

そんなときは、あえて異常とも思える行動を取り、とにかく衆目を引き付ける、ということが有効だったりします。例えばそれは、「暴れる」という行為によって、実現することもあります。なぜなら、人間とは「変化」や「例外」に、否応なしに興味を惹かれる生き物だからです。

例えば猫という動物は、素早く動き回る昆虫が目の前にいたら、追いかけないわけにはいかない狩猟本能を習性として持ちますが、それに似ています。

「追い込む」

暴れて、衆目を集めて、そこで行動を止めてしまっては、恥のかき損です。繰り返しますが、プロジェクトマネジメントの究極は「人を動かすこと」です。そして、「柔和に接しているうちは、にっちもさっちも動かない人」に対しては、強制力をもって動かすしかないのです。それが「追い込む」ということです。

しかしこの、強制するというのもなかなか難しいもので、脅したりお願いしたり、なだめたりすかしたりと、本人に対して一対一のコミュニケーションをどれだけ重ねても、無理なものは無理、駄目なものは駄目、だったりします。実は、「本人の心を追い込む」ということには、あまり意味はありません。

では、どうすればよいか。「そうせざるを得ないように、状況を追い込む」という工夫が有効です。

「手放す」

矛盾したことをいうようですが、「やらせよう、やらせよう」ばかりでは、世間や人というものは、動かないものだったりもします。そんなときは自力でどうこうしようという発想を捨ててみるのもひとつです。つまり、「手放す」。

あるがままに任せたことによって、状況が動き、結果として、積極的な働きかけをせずとも、関係者が必要なアクションを認知し、理解し、開始する、ということも、あります。手放す、というと消極的に見えるかもしれませんが、そんなことは、ありません。

焦る心を抑えるのは、意外と難しいものです。プロジェクト進行を妨げるのは、実は、推進者自身の「我欲」だったり「執着」だったり、「我執」だったりします。人は、自分の得にならないことには、協力をしてはくれません。自分の都合であれしろこれしろと言ったって、いかにそれが正論だとしても、プロジェクト状況は、好転しないのです。

積極的な「手放す」を体得するのも、プロジェクト進行のレベルアップには、有効です。

「やり抜く」

「手放す」というのは、「いつかどこかで、勝手に問題が解決するのを、無責任に、待つ」ということではありません。「一気に攻勢を仕掛けるために、絶妙なタイミングを、虎視眈々と、待ち構える」ということです。時が来たらそのときこそ、全力を尽くして「やり抜く」。その瞬間こそが、プロジェクトワークにおける、クライマックスです。

結局のところ、プロジェクトワークというものは、その「逃してはならない一瞬」を見極め、演出し、関係するすべての人々に、必要な行動を促すことなのです。

「収める」

どんなにやり抜いても、やりっぱなしでは、プロジェクトは一件落着しません。やるべきすべてのことをやり尽くしたあとには、きっと「成果」や「利益」がその場に生まれているはずです。一方で、もしかしたら、「遺恨」や「残課題」もあるかもしれません。良いものもそうでないものも、あるべき場所に「収める」ことで、そのプロジェクトは、完結します。

そして、完結した場所から、また次のプロジェクトが、始まります。

おまけ:「あきらめる」と「考える」

最後に余談です。筆者はNHKのコント番組Life!が好きなのですが、そのなかの人気コンテンツのひとつに「特濃マネージャー 真壁 守」というキャラクターがあります。内村光良演じる有名女優のマネージャー「真壁守」が、台詞や内容を勝手に変更するなど、ドラマの撮影を邪魔していくというコントなのですが、彼の決め台詞が「監督ぅ、この現場ぁ。握れてんのか!?」というものです。

こうしたコントを観ると、きっと実際のドラマ撮影においても、監督(プロジェクトマネージャ)が「現場を握ること」に失敗して、撮影がワヤになってしまうことも、多いのだろうと想像します。

また、例えば「追い込む」の言葉で思い出すのが「機動警察パトレイバー」の後藤隊長です。「おれは命令も強制もしないからさ」が彼の座右の銘ですが、このセリフの真の含意は「命令も強制もしないが、行動せざるを得ないように、状況を演出する。相手がなすべき行動以外の選択肢は、奪う」というところにあります。

「手放す」の言葉で思い出すのは、棋士の羽生善治氏の言葉です。羽生氏は「手を渡す」と言っていましたが、自力では勝てない、他力を活かさなければ、局面は動かせない、ということを多くの場所で、語っておられます。

プロジェクトは、ワヤになってしまっては、おしまいです。ワヤになってしまっては、なるものもなりません。ワヤになってしまったら最後、それを終わらせるには、どんなに悔いが残る結果だったとしても、「あきらめる」しかなくなります。

それはそれで、ひとつの立派な「プロジェクトの終わらせ方」ではあります。

もし、あきらめたくないものをあきらめずに終わらせたかったら、なにをあきらめられるかを、見極めなければなりません。それが何かを「考える」。無闇矢鱈に、盲滅法に考えても、駄目です。下手の長考、休むに似たり、です。

正しい順番で、考える、ということ。それが、プロジェクトです。

困難な状況が発生したとき、一般的には「結局のところ、自分でやったほうが早い」と考える方が、楽だ、という人も多いかと思います。それも確かに一理ありますが、一人の人間にできることには、限りがあります。やはり、そこであきらめず、「人を動かす」にこだわってみたいところです。

ご紹介

学びの場のご案内

プロジェクトに関するお悩みやご相談を解決する、学びのコミュニティを運営しています。

よろしければ、会の概要をご覧ください。

この記事もおすすめ

プ譜についての解説

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

プロジェクト組織におけるPMの役割と、それを可能とする個人の内的資源の話

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

プロジェクト業務のワンポイントアドバイス

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

受託/商品開発/事業開発/変革など、プロジェクトの進め方と勘どころをタイプ別に解説!

究極の手戻り対策:作業後の「やっぱ、ここ、こうして」問題はどうするとよいか

SaaSを活かすか殺すかは、情報システム企画構想の質が決める

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」三部作

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

この記事の著者

プロジェクト進行支援家

後藤洋平

1982年生まれ、東京大学工学部システム創成学科卒。

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

著書に「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」「”プロジェクト会議” 成功の技法(翔泳社)」等。