この記事について

本コラムが、シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」三部作の、完結編です。

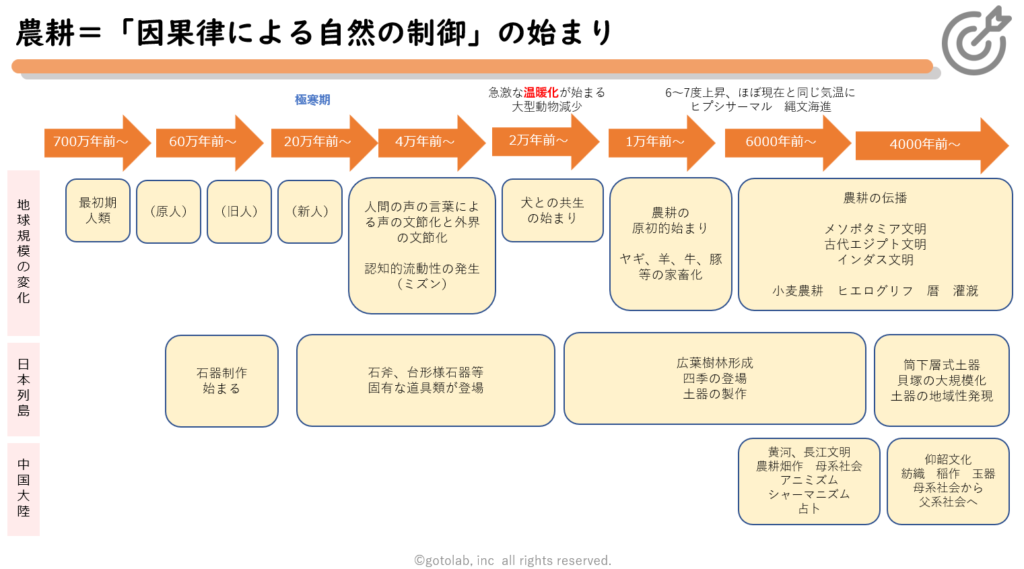

農耕に始まる人類文明は、制御の論理を発達させ、近代科学と工学の体系を発達させました。それは人類に、物質的な豊かさをもたらしてくれました。しかし、人類文明の抱える諸問題は、いまだにそれで万事解決、とはなっていません。その限界を突破する極意を、東洋哲学、医学、文学の3つの領域を参照することで、学びます。

もくじ

1 着目する問題:プロジェクトの究極の教えは「先端」でなく「過去」に学ぶ

2 議論に入る前の、「現在」についての認識整理

3 東洋哲学はまさに「制御の論理」からの脱却を目指してきた

4 東洋医学は「問題を扱う技法」の宝庫

5 東洋文学は「意思決定と表現」の究極の形を提示する

6 東洋哲学・医学・文学から学ぶ、プロジェクトの願いを成就させる極意

プロジェクトの究極の教えは「先端」でなく「過去」に学ぶ

筆者は、独立するまでに三社の会社員経験をしました。新卒で就職したのが2006年でしたので、社内システムはオンプレミスが常識、という時代から、クラウドへの移行期、クラウドが常識、という時代への変遷を、リアルタイムで経験してきました。

そのなかで、製造業のIT化の真っ只中にいたり、新規事業開発の苦労をとことん味わったり、SaaS型の業務システム導入の切った貼ったも繰り広げてきました。独立後は、さらに活動領域を広げて、ドローン、保険、Web広告、自動車製造、インフラ、地方行政機関、グローバルゲームプラットフォームなど、さらに広く、業界や業種の垣根を超えて、世間の方々と触れ合い、仕事をしてきました。

多くの苦労を味わうと同時に、多くの人と喜びあいながら、仕事をしてきました。それらの数々の修羅場をくぐればくぐるほど、心の底から、「なぜ?」という疑問が湧いてくるようになりました。

世の中は、実に便利な機械やソフトウェアに満ちている。いわゆる「プロダクト・マーケット・フィット」を達成し、「スケール」し、ヒットを飛ばしているサービスも多い。ノーコード、ローコードツールやRPA、AIなど、エンジニアでなくても動かせるITツールも次々登場している。ネットには日々情報が蓄積され、大変な量の知識に、いつでも簡単にアクセスできる。

それらの全てが例外なく、利便性や革新を謳っている。

私たちは、数多くの便利な機械に支えられ、物質的な繁栄を謳歌しています。しかし、精神的には随分と貧困なままです。例えば、私たちが日々、糧を得たり、学びを得たりする「職場」と称される場を見ても、「生きにくさ」が目に付くばかりで、なんだかあんまり、幸せなものにはなっていないことは、多くの人が感じていることだと思います。

プロジェクトワークにしたって、きつくて苦しく、理不尽なものだというイメージを持っている人が、とても多いのです。

どんなに便利な機械やソフトウェアが発明され、それらが導入され、数々の業務が自動化されてきました。にもかかわらず、一向に、生産性が向上する気配がない。給与や所得が、上がる気配がない。

いったいこれは、どういうことなのか?

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」三部作の完結編は、その問題を、テーマとします。

議論に入る前の、「現在」についての認識整理

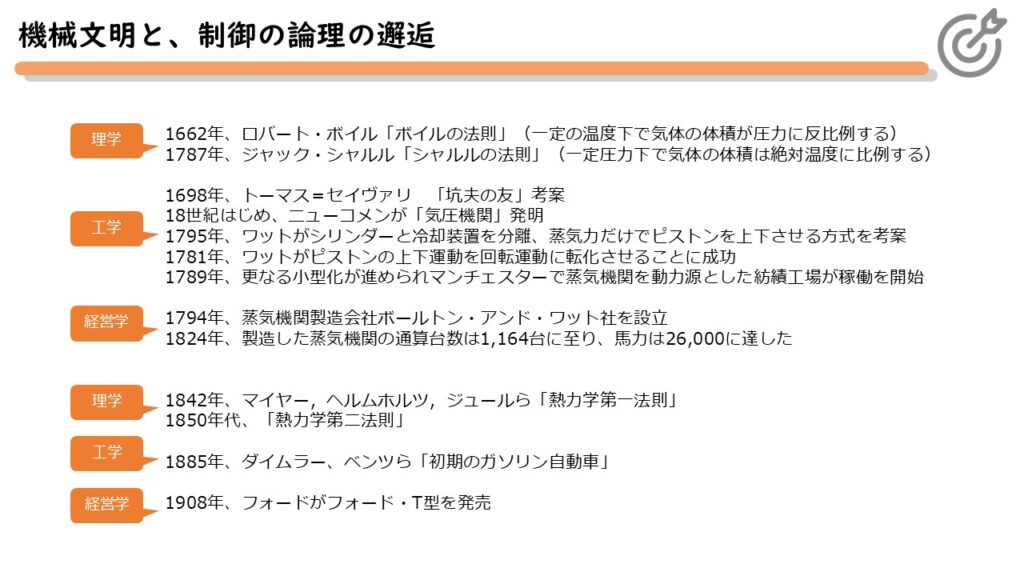

謎を解く第一の手がかりは、近現代の産業史を振り返ることで見えてきます。

例えば、デジタル技術ひとつとっても、非常に短い期間で、大変なインパクトを与え、世界中の人たちの暮らしを変えてきました。

考えてみたら、こうしたデジタル技術による社会変革の前章として、モータリゼーションというものがありました。

DXもモータリゼーションも、その思想的本質は、まったく同じです。

それは、「制御する」ということです。

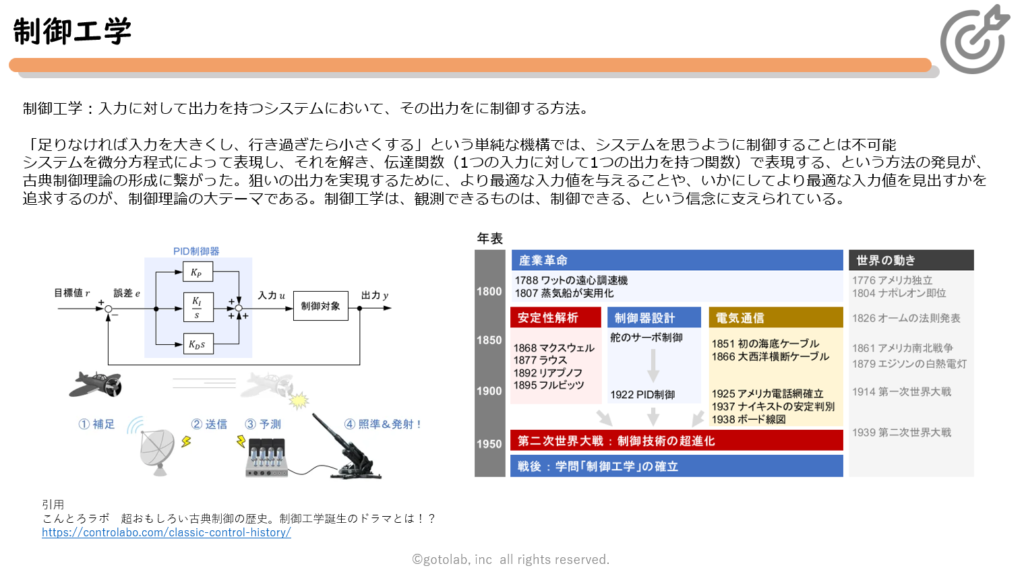

一定の入力を与えることで、一定の出力を生み出す機械を「エンジン」と呼びます。このエンジンを構築し、駆動させることで、人間は、人間の能力を拡張してきました。それらの思想は熱力学の発見とともに体系化が開始され、「制御工学」として結実してきました。

様々な発明により、人類は生産性を拡大してきました。現代社会・経済は、その恩恵を抜きにしては、語ることはできません。

しかし同時に、それらのみによっては、幸福を得ることはかないませんでした。

なぜなら、どんな技術が発達しても、人の心と自然環境は制御できないからです。

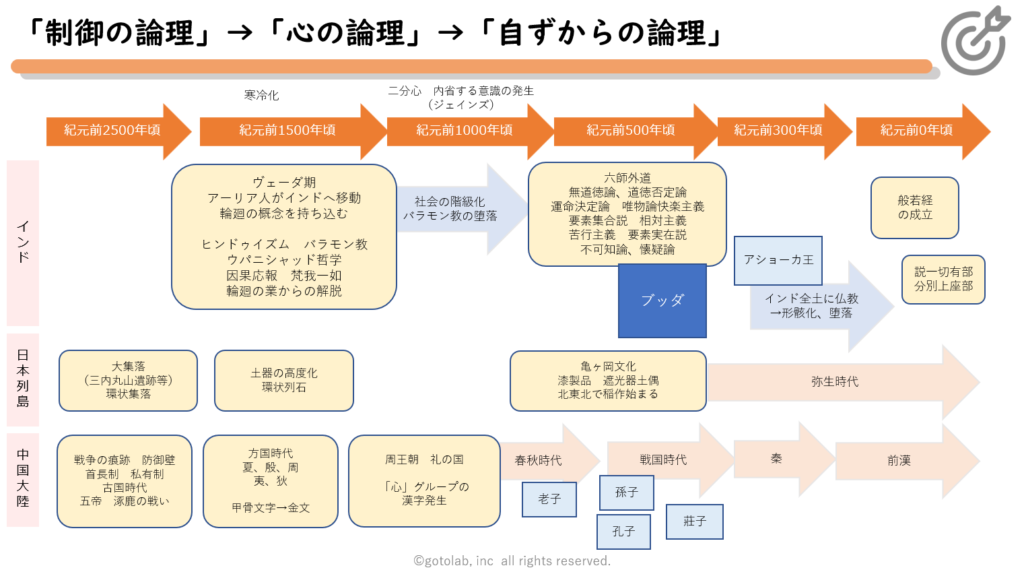

「制御の技術だけでは、幸福は得られない」この問題に、人類史上、初めて真剣に取り組み、答を出したのが、東洋哲学の創始者たちでした。

東洋哲学はまさに「制御の論理」からの脱却を目指してきた

いま、仏教ブームともいえるようなところがあって、洋の東西を問わず、仏教が大人気です。とはいえ、闇雲に本屋に行って仏教書を手にとってみると、互いに矛盾するような諸説が入り乱れ、平気で両立しており、びっくり仰天します。まさに、お釈迦さまもびっくり!な、言論の氾濫が起きています。筆者も、読み始めた頃は、ちょっとどうかと思ったものでした。

仏教を知るには、一冊一冊のお経や解説書を読むよりも、大局からつかむのがお勧めです。

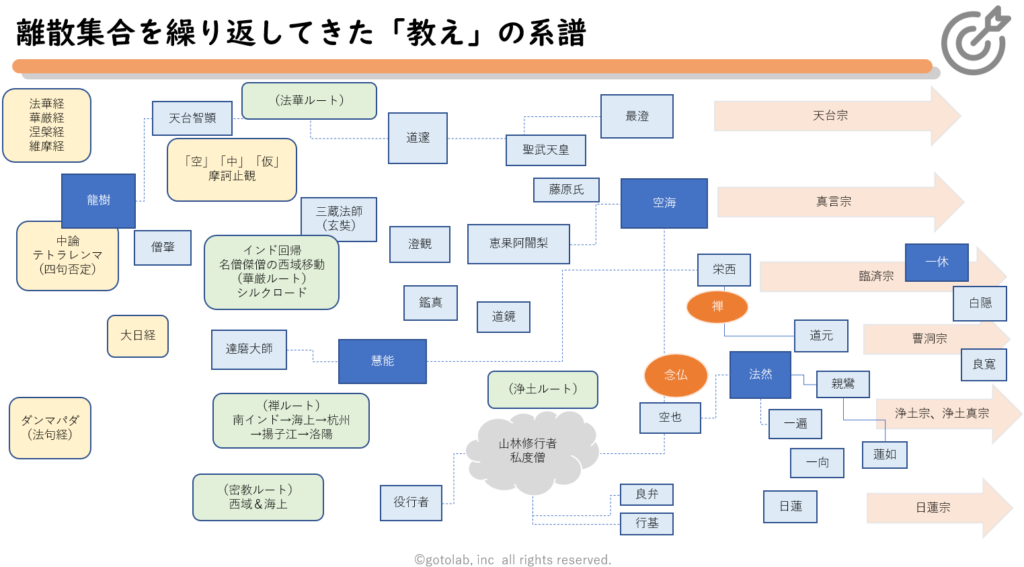

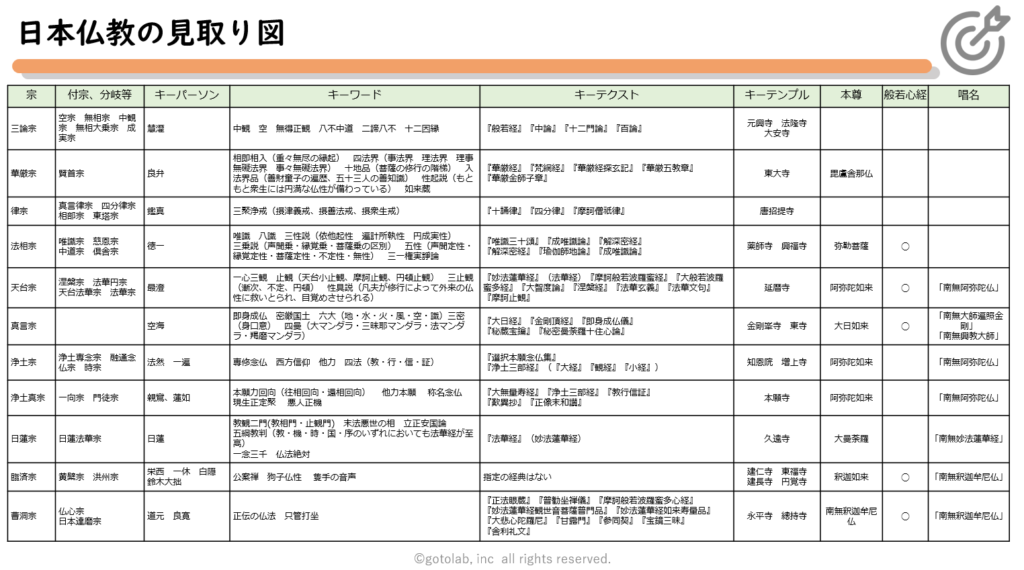

このように、仏教哲学の中身ではなく、大局に常に目を向けていくと、ひとつの繰り返しパターンが見えてきます。

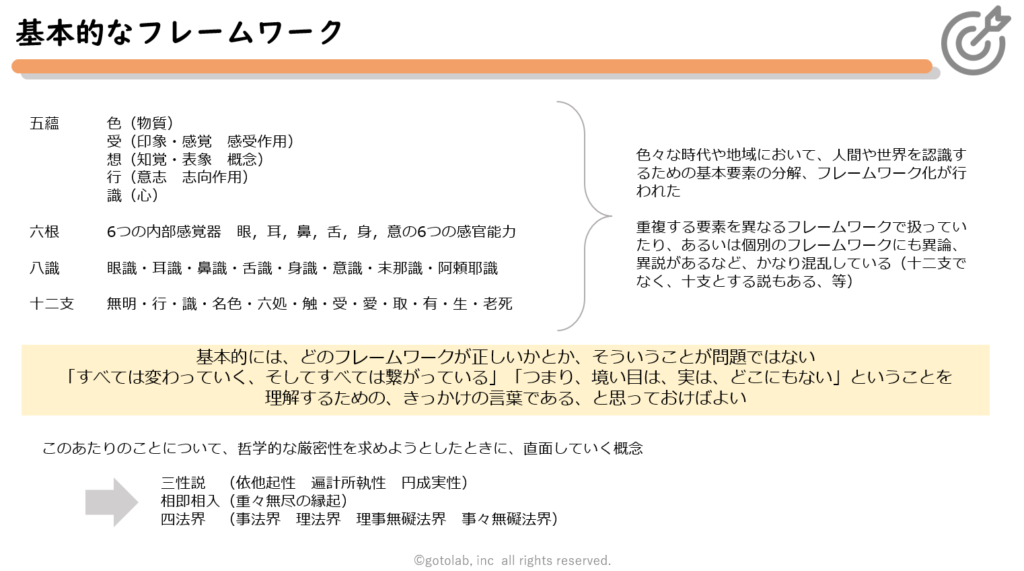

1点目は、ローカルなテキストでは大同小異があるものの、理論化(要素分解とフレームワーク)の大域的な傾向です。

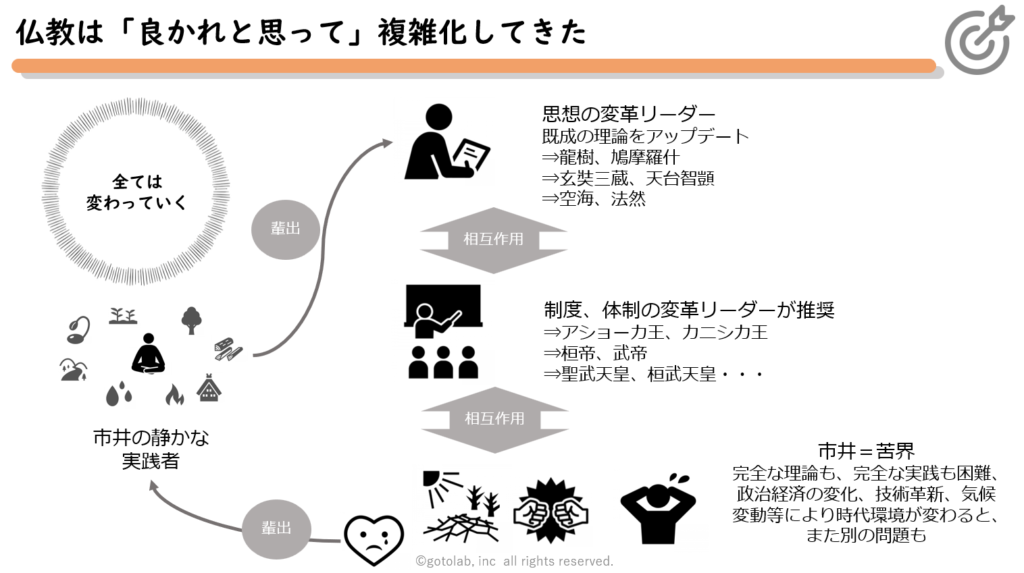

2点目は、世界的に、多くの人に、癒やしや救いをもたらしている仏教ですらも、「良かれと思って」複雑化を極めてきたのだ、ということです。

色んな本を読んできて、最終的には、ブッダの生の言葉に近い本を素直に読めば、それでいいじゃないか、というふうにも思いますが、ただそれは「理論」ではなく「詩」というべきものなので、現代人からすると、読んでも掴みづらいところがあります。

昔の人も同じように思ったのでしょう、概念化、理論化の結果、難しい本がたくさん書かれてきました。

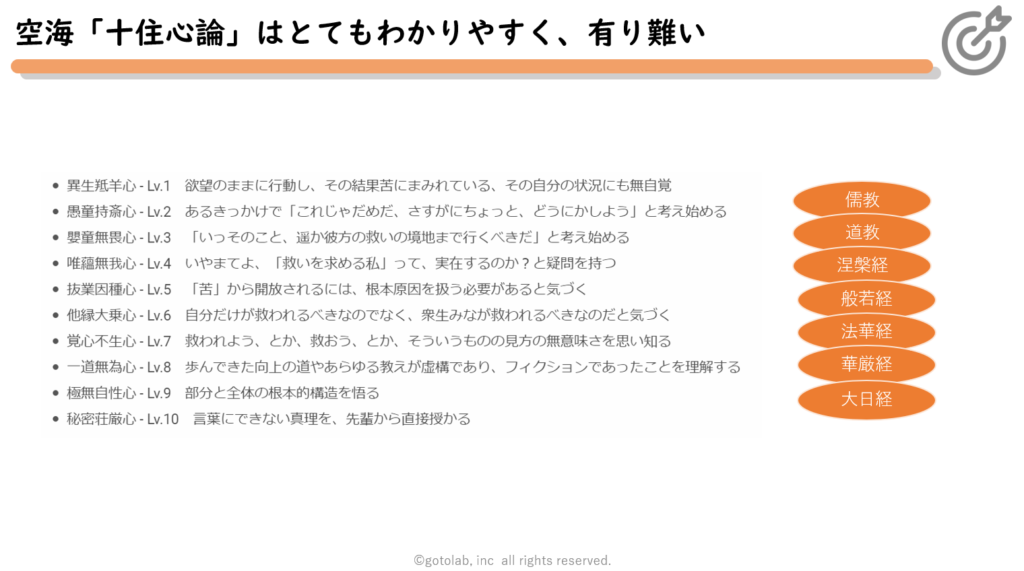

この、理論化と複雑化の文脈において、空海「十住心論」は、非常にコンパクトかつ明確に、東洋哲学のコンセプトを教えてくれるので、オススメです。

さすがにこのスライドだけでは、全てを語ることにはなりませんので、ぜひ、書店で解説書を手に取っていただきたいのですけれども、かいつまんで「さわり」だけご紹介しますと、本書のコンセプトは

「なぜそうなったかを、理解せよ」

「それにより、苦しい苦しいと思っているものが、本来はなかったはずのものだと、気づきなさい」

ということに、貫かれています。

筆者にとっては、この便利なツールに囲まれた現代の「職場」もまた、苦界そのものだと思います。

まぁ、「苦界は別に平気だよ」というタフな方も、意外と多いので、そう言われても、ピンとこないかもしれませんが・・・

プロジェクトの地獄を生きるうえでも、「なぜそうなったかを、理解する」という指針は絶対的に有効なアプローチであると、筆者は信じて、疑わないのです。

東洋医学は「問題を扱う技法」の宝庫

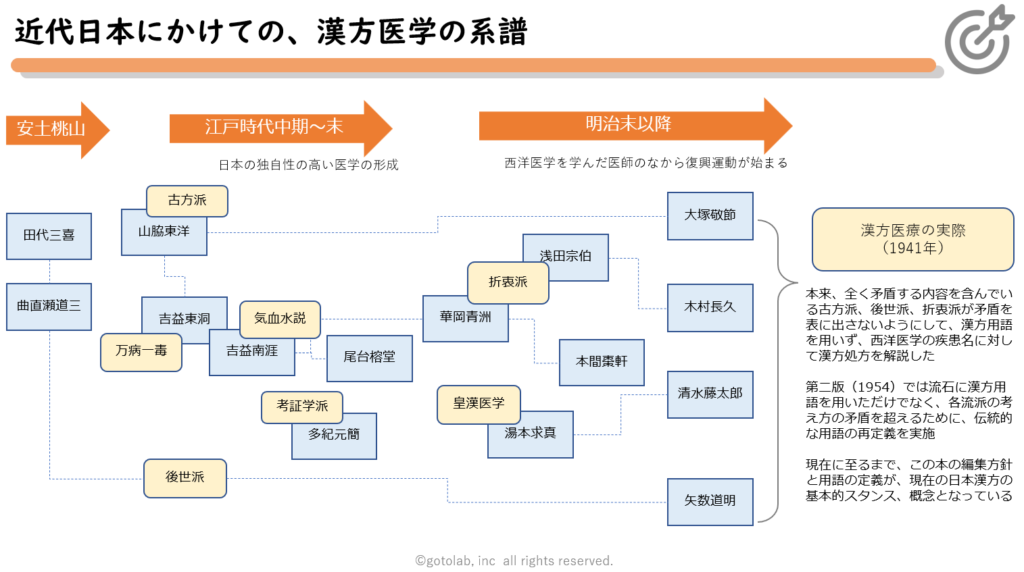

東洋医学についても、ご紹介しますと、こちらの世界もこちらの世界で、様々な教えの系譜が入り乱れる、大変にダイナミックな世界です。

諸派によって、考え方やアプローチが異なるのも、仏教の世界と似ています。

同時に、代表的な考え方を押さえることが大事だ、ということも、似ています。

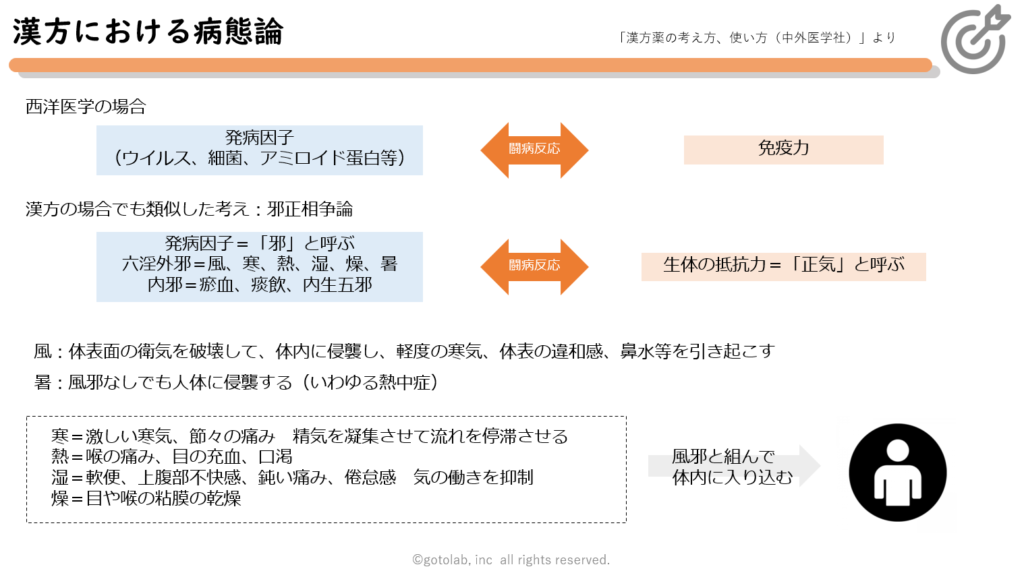

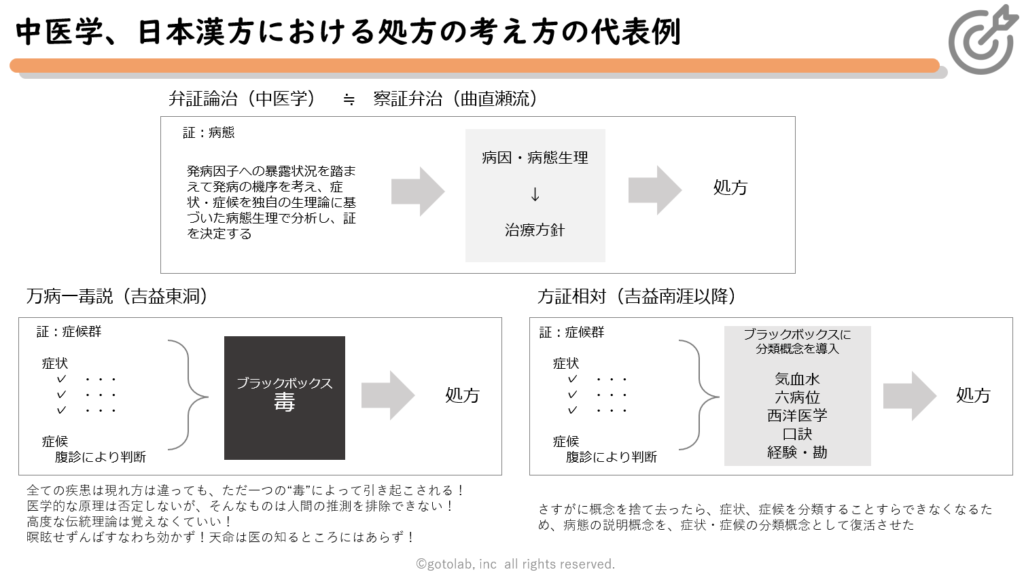

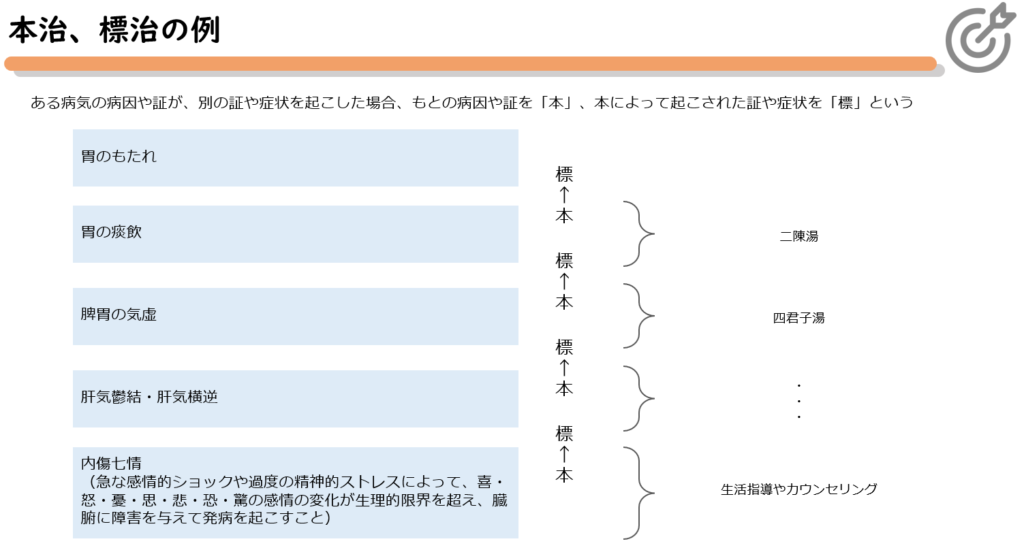

東洋医学に、「本治」「標治」という言葉があります。治療には、根本的原因に働きかけるアプローチ(本治)と、症状そのものに働きかけるアプローチ(標治)がある、という話です。

この図で大切なポイントは、様々な「本」と「標」は関係し合っているために、どこまで深く原因を考えるかだけでなく、全体を包括的にとらえて、優先順位と順序を差配する、ということが致命的に重要である、という考え方です。

「梁哲成による三大法則」

第一法則 体内に邪魔なものが存在すると病気を起こす。そのときはそれを除く

第二法則 生理活動を行うものが滞ると病気を起こす。そのときはそれを巡らす

第三法則 生理活動を行うものが不足すると病気を起こす。そのときはそれを補う

「虚実錯雑」

患者が抱えている病態は、必ずしも基本の証だけで説明できるわけではない

「治病求本」

複数の病態が絡み合った複雑な病態では、全て同時に治療しようとすると、ベクトルがぼけてしまって、効果がなかなか上がらなくなるため、本質的な病態を“本”と表現し、治療において本質的な病態をターゲットにするのが原則である

「先瀉後補」

瀉(過剰なもの取り除くこと)を行うと、邪(発病因子)だけでなく正気(闘病反応に駆り出されている精気)も消耗する

一方で、補(足りないものを補うこと)を行うと、体内に引き込むベクトルがかかり、逆に、邪が排除しにくくなる

ゆえに、正気を消耗しない程度に瀉を行い、その後で補を行う

「急標緩本」

急性の強い症状が出ている場合にはまず、表面化している問題の治療を優先させる

病態が穏やかになったら、疾患の原因になっている根本の病態に着手する

参考文献、引用元

「漢方薬の考え方、使い方(中外医学社)」

「三大法則で解き明かす漢方・中医学入門( 燎原書店) 」

これらのキーワードは、人の体を癒やすために発想されたものですが、法人にもそのままピッタリ、当てはまります。

以上の議論は「複雑化したシステムの総体を、適度に要素分解し、要素同士の関係性を理解していく」というものです。

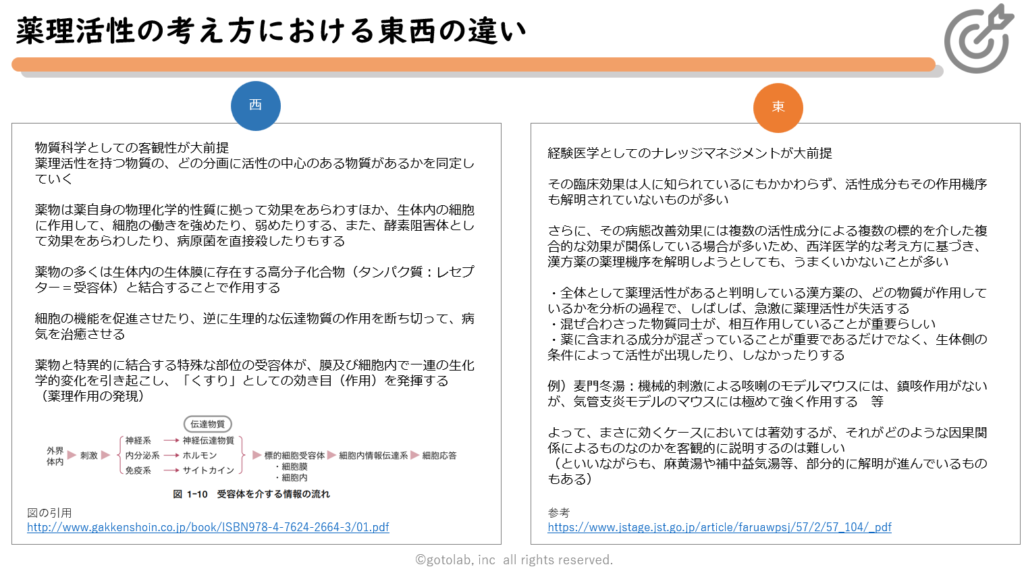

「分解して考えるとわかりやすい」「因果関係で紐解くと制御できる」という基本理念は、西洋近代科学における還元主義と、大きく違いはありません。

しかし、決定的な「態度の違い」のようなものもあります。薬理活性における東西医療の対比を見ると、その相違点が明確になります。

要素分解し、フレームワーク化し、事例を知識化し、エビデンスをもとに未来予測をしたうえでアクションする、という土台の部分は同じなのですが、東洋哲学・医学の特徴は「限界までは突き詰めず、ほどほどのところで止めて、むしろ全体としての統合性を重視する」というところです。

東洋アプローチは、理論的には「わかりにくさ」を伴います。制御の確からしさが、決定的でないのです。

これと比較すると、制御工学のあくなき探求は、論理的な確からしさに対して、実に誠実であるとも言えます。

しかし、制御というものは、どこまで突き詰め、追い詰めても、きりがないし、果てがない。東洋医学は、その現実を受け入れて、ほどほどのところで推論を打ち切り、現実的に有効な意思決定のプロセスを探す、という態度のもとで、成熟してきたものだ、と、言えます。

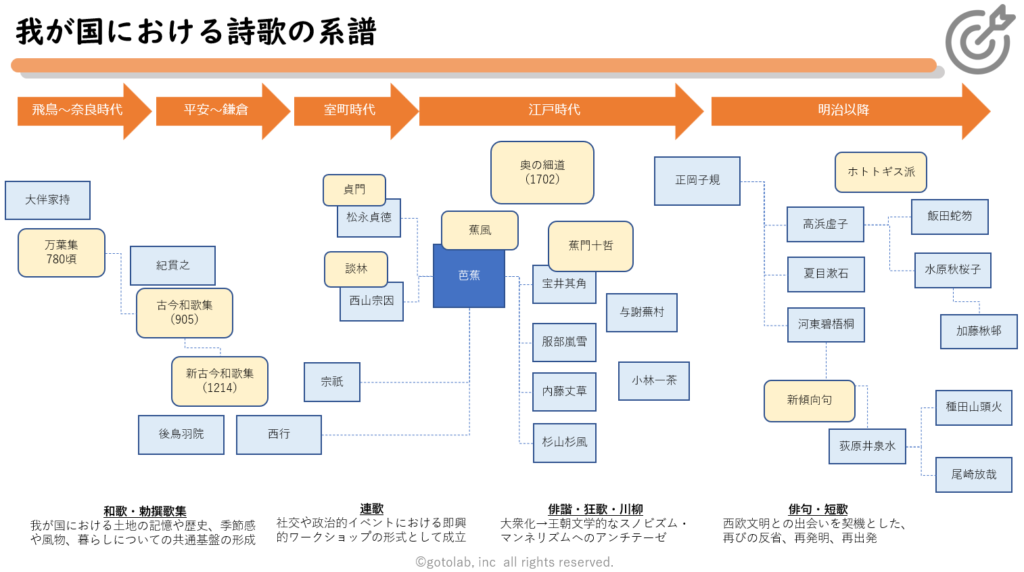

東洋文学は「意思決定と表現」の究極の形を提示する

「経験的な扱いやすさ」と、「論理的な確からしさ」は、明らかに矛盾し対立するモメントです。

言ってみれば、日本近代社会とは、まさにその矛盾をテーマとして変遷してきたのでした。

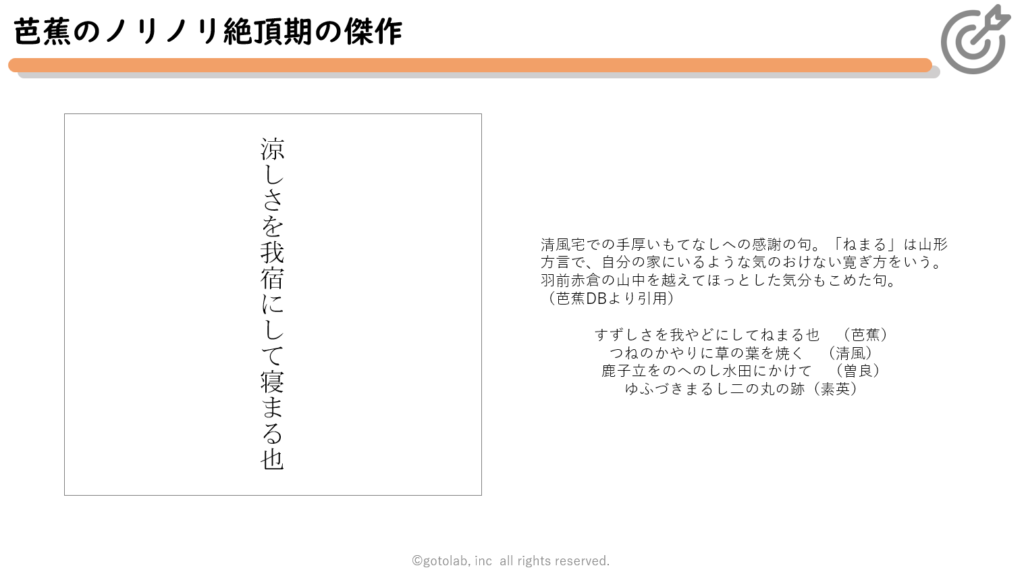

数々のITツールによる「制御の論理」が社会の隅々を覆い尽くし、利便性と息苦しさの両方が臨界点に到達しようという、この令和の時代に、歴史にヒントを探るとするならば、松尾芭蕉その人こそが、最大のキーパーソンではないか、と思います。

まだ俳句ということばがなく、俳諧という言葉で詩歌を楽しんでいた当時、大切にしていたのは、その日、その場に集まった人間同士が、「いま、ここで、出会えてよかったという喜び、一期一会を成就させるために、心を尽くす」ということでした。

「心を尽くす」という行為は、言うは易く行うは難しです。しかも、それを五七五の短文で表現するなど、狂気の沙汰とも言えるかもしれません。

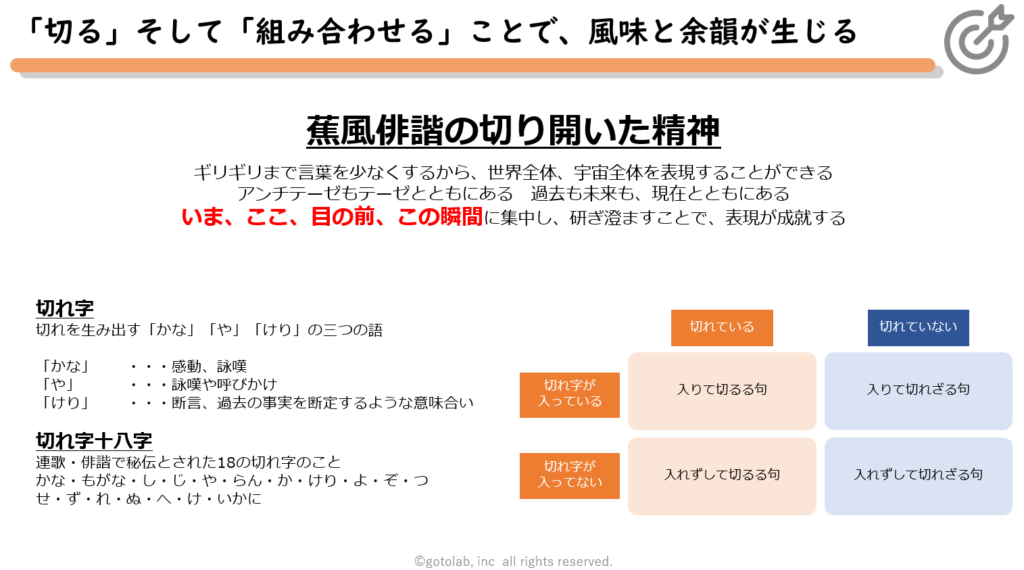

その矛盾に対して、松尾芭蕉の出した答は「切る」こと、そして「組み合わせる」ことの精神でした。

東洋哲学・医学・文学から学ぶ、プロジェクトの願いを成就させる極意

世代間の相互不信は、一向に、なにも変わる気配がない。

地方と都市部の相互不信は、一向に、なにも変わる気配がない。

日本の景気の悪さや先行きへの不安感は、一向に、なにも変わる気配がない。

立場の弱い取引先にコストやリスクが押し付けられる、搾取的な構造がなくならない。

人間の社会は、危機的状況にあると、言わざるを得ないように感じている人は、とても多いと思います。

ロングスパンで人類史を眺めていくと、もしかしたら、農耕も、制御の論理も、ITも、本当には人類には必要なかったかもしれない、ということも、ちらと脳裏をかすめます。制御の論理は、物質的には豊かにしてくれたが、精神的には、幸福をもたらしてはくれなかった。むしろ、かえって毒であったかもしれない。

しかし、いまさらそんなことを言い出しては大変なことになりすぎますし、やっぱり穀物もスマートフォンも、急になくなってしまっては困ってしまいます。

東洋哲学・医学・文学は、その矛盾を乗り越えるためのヒントを与えてくれます。

「そもそも、なぜそのような苦しい状態に至ったかを、理解する」

「問題は、そもそも複雑なものであり、単純化の論理は時に危険であると用心する」

「包括的に考え、優先順位や組み合わせ、順番というものを工夫する」

「いま、ここで、出会えてよかったという奇跡、一期一会を成就させるために、心を尽くす」

「できることが僅かであることを、わびながら、虚飾に走らず、心を尽くす」

「不要なものは、思い切って、切る。そして、異なるもの同士を取り合わせ、生かす」

筆者は、これらの叡智を継承することが、プロジェクトの地獄を極楽に変えるための、唯一のよすがであると、考えます。

参考資料と相談会のご案内

ディスカッション・ペーパーのご案内

PM/PLスキル開発を徹底的に考える「ディスカッション・ペーパー」を一般公開しています。

よろしければ、ご覧ください。

相談会のご案内

プロジェクトに関するお悩みやご相談があれば、ぜひ、お寄せください。

お急ぎの方は、オンライン相談のご予約を、直接取っていただくことも可能です。

この記事もおすすめ

プ譜についての解説

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

プロジェクト組織におけるPMの役割と、それを可能とする個人の内的資源の話

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

プロジェクト業務のワンポイントアドバイス

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」三部作

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

この記事の著者

プロジェクト進行支援家

後藤洋平

1982年生まれ、東京大学工学部システム創成学科卒。

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

著書に「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」「”プロジェクト会議” 成功の技法(翔泳社)」等。