この記事について

この記事は、プロジェクトの「地獄化」に直面したときの対処法について説明します。「安請け合い」「クレーム」「膨大な作業」など、現代プロジェクトは非常にキツい状況に巻き込まれることがしばしばあります。

そんなとき、どこにどうアプローチすれば、構想を立て直せるのか、そして、地獄化した状況に、個人としてどう対応すればいいかを解説します。

もくじ

1 着目する問題:ビジネスプロジェクトの「地獄化」

2 「地獄化」の根本原因はどこにある?

3 脱出するためのアプローチは4通り

4 脱出アプローチを見極めるための、判断基準

着目する問題:

ビジネスプロジェクトの「地獄化」

プロジェクトの「地獄化」を、経験したことはありますか。私はあります。

振り返ると、プロジェクトの地獄化とは、理不尽としか言いようがなかいものだと、つくづく、思います。

3つほど、ケースをご紹介します。

ケース①

「口約束の独り歩き」が、想定外のおおごとに

・きっかけは、営業部門の担当者や、自社の部長、役員のちょっとした一言

・「そんなの簡単ですよ」「うちならできます」という安請け合いから案件がキックオフ

・蓋を開けたら、そもそも仕様や費用、納期の面で、どう見ても困難な要望が飛び出す

・「フルーツバスケット」よろしく、安全圏の椅子を取り合い、押し合いへし合いする社内の関係者たち

・その間にも、無情にも時間は経過する

・顧客の期待は日に日に高まるが、いよいよ誤魔化しきれなくなっていく

・たまたまボールを持っていたのが運の尽き、果てしなく不可能で、膨大な作業から逃げられなくなる

(発言した御大は、どこ吹く風で次の種をせっせと蒔いていく…)

ケース②

不具合・クレーム・修正の無限ループ

・納品物に、不具合や欠陥が発生し、それがもとで、顧客からのクレームが発生

・最初は、きちんと対応して納め直せばよいと思って普通に対応しようとしたのだが…

・対応してもらおうと技術者に依頼すると、時間が足りないと断られる

・やっと着手してもらえたら、不具合が再現せず、何をどう直したらいいかわからないと言われる

・時間が経てば経つほどに、顧客の不満は膨張していく…

・数多くのやり取りを経て、どうにかこうにか対応したと思ったら、関連する別の場所でまた、不具合が発生

・「御社、本当に大丈夫ですか?根本的な解決策をちゃんと考えてますか?」と詰められ、何も言い返せない

・社内のメンバーは、みんなあれやこれやで忙しくしていて、助けてくれない

・もはや、なにを、どこから片付けたらいいのかわからない、いつまで経っても収まらない!

ケース③

伝言ゲームが果てしなく長く、複雑すぎる

・いまどきのビジネスプロジェクトは、法人同士の伝言ゲームが、直列関係で連なっていく

例)エンドクライアント → 子会社 → 総合代理店 → 一次請け制作ベンダ → 二次請け → …

・その内部組織が、これまた、数珠つなぎで構成されていく

例)顧客対応窓口 → プロジェクトリーダー → 担当者 → …

・しかし、そもそも誰が、何をやりたいのか、が、なんだかよくわからない

・膨大な要望リストが目の前に置かれるが、そのひとつひとつが、どこで、なぜ発生したのかも、よくわからない

・それでもデザイナー、技術者、専門家として、「総予算●億円」の期待に応える提案や成果、プロダクトを、設計しなければならない!

「地獄化」の根本原因はどこにある?

地獄化したプロジェクトは、まさに生き地獄。本当に、辛いものです。

では、なぜ、プロジェクトの地獄化は起きるのでしょうか?

結論から言えば、地獄化するプロジェクトの根本原因は「構想がダメだから」ということに、尽きるのです。

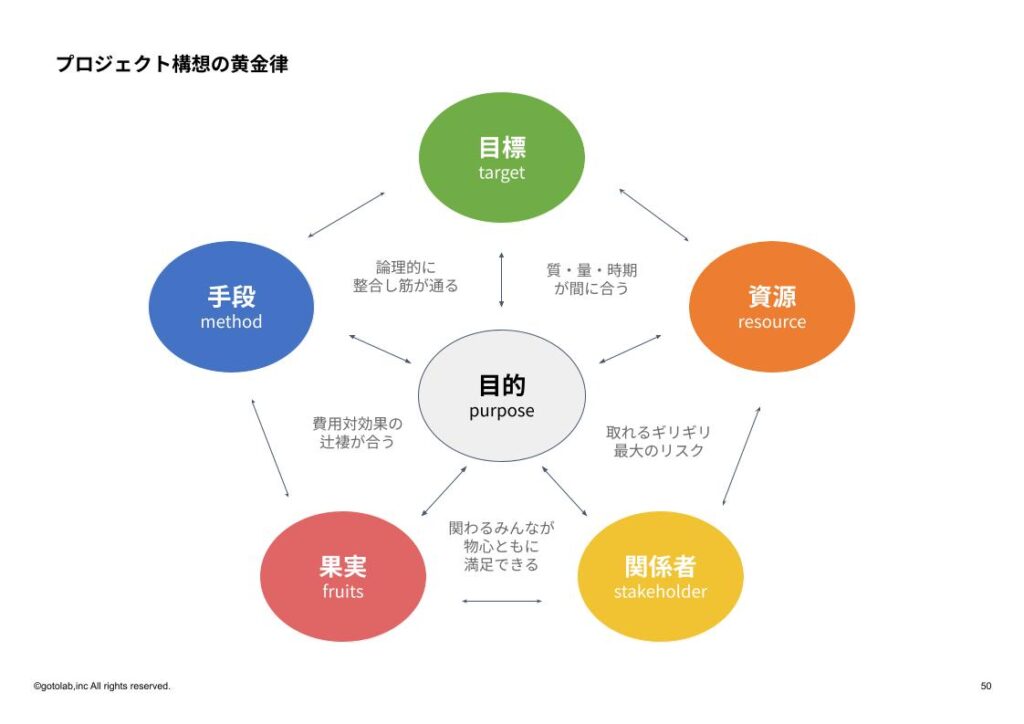

そもそもプロジェクトとは、

・ある目的Pのために(Purpose)

・関係者Sとともに(Stakeholder)

・資源Rをかき集め(Resource)

・手段Mを活かすことにより(Method)

・目標Tを達成し(Target)

・果実Fを分け合う(Fruits)

という構文で構想されます。

この目的P、関係者S、資源R、手段M、目標T、果実Fの間に適切な関係性があれば、どんなに規模が大きい取り組みでも、そこまで大きく荒れるということはありません。

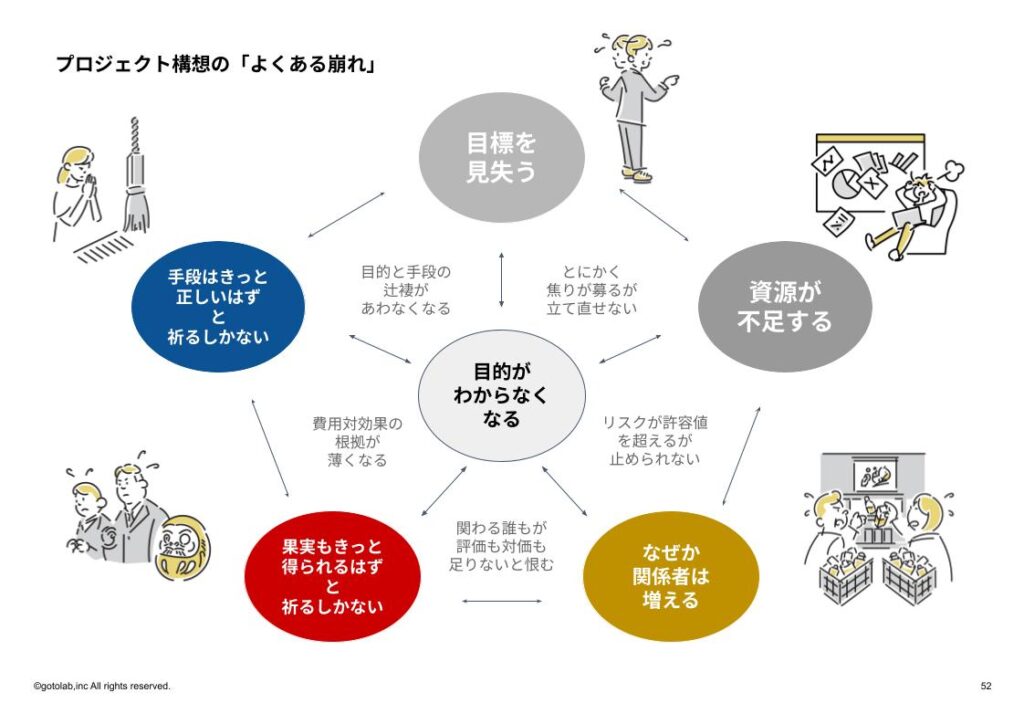

しかし、プロジェクト構想は、99.8%の確率で、崩れます。

いまどきは経済・経営環境の変化も激しく、技術も新しいものが次々と発生しているため、この「適切な構想を立てる」ということが、そもそも極めて困難なのです。

ゆえに、最初はどうしても、経営意思決定者が「えいやっ」と決めるしかないのですが、その筋がよろしくないことが非常に多い。

いや、初期構想の筋がよろしくないこと、それ自体は大きな問題ではありません。

どんなプロジェクトも、それが未知の要素が多い限り、最初は仮説的にしか、スタートすることはできません。始めてから、生起した現実を受け止め、踏まえ、適宜柔軟に軌道修正していけばよいのです。が、この軌道修正が難しいのが、最大の、悩みのタネなのです。

プロジェクトの地獄化とは、

●目的や、望む結果や成果、果実などの、未来に対する前向きな展望を失っている

●意思疎通の困難な関係者との間の不毛なやりとりや、面白くない作業に埋没している

●ふと、どうしてこうなったのか、これまでの経緯や成り行きを思い返すと、後悔ばかりが去来する

●満足できない対価や給与のもと、ダルい日常に我慢しながら、時々現実逃避や気晴らしする

という状態から、抜け出せない、ということです。

では、プロジェクトの極楽化とは、どういうものかと言いますと

●成功が約束されてなくとも、確固たる目的意識や社会的責任感のもと、前向きにリスクを取っている

●すべてのアクションが奏功するわけではないが、都度、教訓を得ながら成長を感じている

●その過程で、人や機会や知識との出会いに恵まれ、ハードでも、やり切ることの充実感に満たされる

●儲かるとは限らないが、儲からなくてもそこそこ楽しめる 儲かるときはドカンと一発大きく当たる

ということです。

極楽に住まうためには、長期的な視野に立った理想の行動は

「目的P、関係者S、資源R、手段M、目標T、果実F」の関係性がおかしいなと思ったら、その都度、しっかり話し合う

ということです。

地獄化へといざなってしまうのは、これができずに、短期的な現実解として

・発注側:丸投げできる発注先の営業に、難しいところは振って済ませる

・受注側:忙しいし、スケジュールもあるし、とりあえず問題をあいまいにして契約を進める

・社内コミュニケーション:お金や組織、権限の論理で、とにかくやらせる、やらされる

という行動を選んでしまったせいなのです。

これらは、短期的には楽な道ですが、その先に待ち受けるのがまさしく、地獄化プロジェクトの三丁目・・・というわけです。

脱出するためのアプローチは4通り

基本的に、どんなプロジェクトも、構想がダメなうちは、絶対に、うまくいきません。

ダメな構想に巻き込まれた場合に、個人として取ることの可能な対応方針は大きく4つあります。

甲:戦う

「自分も業火に焼かれながら、構想の立て直しに奔走し、あるべき姿を模索し、戦う」

乙:割り切る

「話の筋合いを見極めて、自分がもらう報酬の分だけ仕事をして、それ以外のことは割り切る」

丙:退却

「適切な処置を講じて、撤退する」

丁:逃げる

「なんでもいいから、とにかく逃げる」

もっとも達成感があり、自己成長にも繋がり、知見やノウハウ、信用力を獲得できる道は、「甲」です。

「甲」の道を生きる、ということは、問いを立てる、ということです。

| 項目 | 具体化キーワード | 問いの例 |

|---|---|---|

| 目的P | 意義 テーマ 狙い 動機 | それは、本当に、必要か 誰がどこで、どう困っているのか 一次情報を確認したか |

| 関係者S | 受益者 協力者 出資者 諸侯 | なぜ、欲しているのか そこに、愛はあるか 誰のためか |

| 資源R | 資金 時間 スキル 知識 | 前もって絶対に必要か 動きながら獲得できるか 得るためにはどうするか |

| 目標T | 成果 成果物 | 具体的にはどういうものか コンセプトは? 本当にそれでよいか |

| 手段M | 技術 考え方 フレームワーク | その手段を、熟知しているか 酸いも甘いも噛み分けたか 自家薬籠中になっているか |

| 果実F | 機能 効果 利益 価値 | 自利、利他ともに大事にできるか 我利我利亡者になっていないか 逆効果やデメリットは考えたか |

これらの問いを発するのは、端的にいって、かなり大変です。なぜならこれは、「そもそも論」であり、「異議申し立て」だからです。立場や関係性によっては、「生意気だ」「空気が読めない」と、煙たがられるかもしれません。

また、立てたから、必ず得するとも限りません。自分の能力や投下資源が不足しているのに、過大な状況に挑んでしまって、健康を害することになってしまった…なんてことになる可能性も、なくはありません。

ゆえに、生きていくための実践的な知恵として「乙」「丙」の選択肢も、あることは認識していて損はありません。

「丁」はさすがに最後の最後、という手段ですが、たった一度の人生、なんだかんだいって、命あってのものだねですから、状況によっては、最善手となり得ます。

ただ、プロフェッショナルは必ず、「乙」か「丙」の道を選びます。選べるように、常に注意を配るようにします。

脱出アプローチを見極めるための、判断基準

以上の甲乙丙丁の、どの道を選ぶのかは、プロジェクトワーカーとしてのキャリアを作っていくうえで、とても大切です。

判断基準は、意外と簡単です。

| 状況 | 選ぶべき道 |

|---|---|

| ●取り組みのテーマや題材に、興味がある ●関係者に、尊敬できる人や助けたい人がいる ●頑張れば、うまくいく可能性があると思える | 甲:戦う (立ち上がり、リーダーシップを発揮する) |

| ●自分の守備範囲を守るだけなら、対処できる ●とりあえず、他にやりたいこともない ●苦労している関係者を、見捨てるのも忍びない | 乙:割り切る (できる範囲で付き合う) |

| ●立て直しをしていくビジョンが見えない ●テーマや題材に、思い入れを持てない ●他にやりたいことがある | 丙:退却 (適切な措置を講じて離脱する) |

| ●とにかく理不尽なことばかりで、困っている ●自身の身体生命の危険を覚えている ●どうすれば、場に貢献できるかわからない | 丁:逃げる (とにかく離脱することを最優先する) |

地獄化したプロジェクト状況は、もしかしたら、その先にある極楽への通過点かもしれません。

しかし、リスクを取りすぎるのも考えものです。上記の判断基準を、冷静かつ最善の判断の、参考としていただけますと幸いです。

そして、最後に、ひとつだけ。

もし、「戦う」と決心したならば、立て直しのためにやるべきことは、ただ一つです。

具体的かつ現実的に意味のある短期的な目標を決めて

そこを目指す真の仲間を見つけ、共闘する

その構想を表現するために、「プ譜」は非常に有効です。

以下の記事も、ご参考いただけますと幸いです。

参考資料と相談会のご案内

ディスカッション・ペーパーのご案内

PM/PLスキル開発を徹底的に考える「ディスカッション・ペーパー」を一般公開しています。

よろしければ、ご覧ください。

相談会のご案内

プロジェクトに関するお悩みやご相談があれば、ぜひ、お寄せください。

お急ぎの方は、オンライン相談のご予約を、直接取っていただくことも可能です。

この記事もおすすめ

プ譜についての解説

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

プロジェクト組織におけるPMの役割と、それを可能とする個人の内的資源の話

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

プロジェクト業務のワンポイントアドバイス

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」三部作

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

この記事の著者

プロジェクト進行支援家

後藤洋平

1982年生まれ、東京大学工学部システム創成学科卒。

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

著書に「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」「”プロジェクト会議” 成功の技法(翔泳社)」等。