この記事について

このコラムでは、年商10億円規模の企業が成長の壁に直面する主因とその打開策を考えます。経営者の強い個の力に依存する形態では限界があり、業容拡大とともに顕著化します。考える要点は「人と組織と情報システム」の見直しです。特に情報システムを常に見直し、自己変革していくための「経営者の決心」と「十分な資源投下」が不可欠です。

もくじ

1 着目する問題:企業成長の壁「年商10億円の伸び悩み」の実態とは?

2 伸び悩みを引き起こす原因:組織に潜むボトルネック

3 脱却しようとして失敗すると、地獄化プロジェクトが生まれる

4 組織が本来あるべき、巡りのよい状態に戻っていくために

着目する問題:

企業成長の壁「年商10億円の伸び悩み」の実態とは?

筆者は独立して以来、超大手企業、大手企業、中堅企業、成長企業、ベンチャー、スタートアップ、少数精鋭企業にひとり社長まで、幅広い法人・人と、「プロジェクト」という言葉だけをキーワードに、様々な関わりを持たせていただいてきました。

そのなかで、

・年商:5~15億円規模

・従業員数:50~100人規模

・創業社長による強いリーダーシップ

といったプロファイルに当てはまる企業の「規模拡大の、伸び悩み問題」が、どうしても気になるようになりました。

こうした組織のトップには、まず例外なく、極めて高い「個としての総合力」が備わっています。

・高い実務能力により、他者との約束を果たす力

・組織を指揮、統率する力

・時にはリスクを取ることも辞さない胆力

・愛嬌やオーラと言われるような、人間的魅力

上記のような「極めて高い個の力」に加えて、

「時代の要請に基づく大きな需要や市場」

「その求めに応じる解決策、独自のコンセプト」

この3つが組み合わさらないと、10億円規模の事業体が生まれることはありません。

ゆえに、そんな企業のトップは、時代の申し子としての資質を有していると、間違いなく断言できます。

高い「個としての力」が経営者に備わっていて、さらに資金や実績、信用、組織も有している。

なにも特別なことはせずとも、20億、30億と拡大していきそうなポテンシャルを、自他ともに、内外の関係者がみな感じている。

にも関わらず、なぜか、よくわからない不思議な壁に直面してしまう。

そうした状況が、意外と非常に、多いのです。

一体、なぜなのだろう?ということが、このコラムのテーマです。

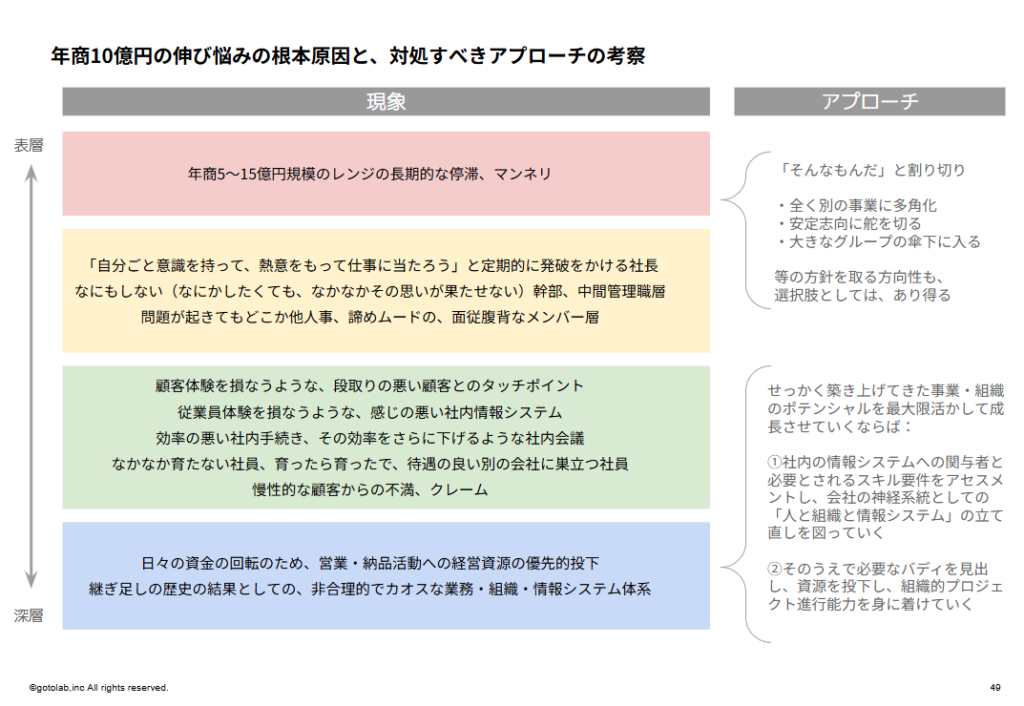

そして、結論から申しますと、この伸び悩み問題は、

①自社の情報システムとオペレーション改善に投下する資源が不足しているために

②考えるのが面倒で、つい思考停止しがちな、日常的な所作にまつわる問題が散らかってしまい

③その結果、慢性的なマンネリ感の打開の糸口がつかめないでいる

という状況が、最頻パターンであると感じています。

では、考えるのが面倒で、つい思考停止しがちな、日常的な所作にまつわる問題とは、具体的にいうと、どういうことでしょうか。

こうしたことが起きている職場で、高い確率で起きていることを例示してみましょう。

・商談中や対応中の案件について、社内の引き継ぎが悪く、余計な手間がいつもかかっている

・自社サイトやマーケティング施策のコンテンツを、改善したいと思いつつ対応を先延ばしにしている

・資料請求や問い合わせのフォームの使い勝手が悪いとわかっているが、なかなか直せない

・社員が、売上見込み管理システムへの入力に、意味があると思えていない

・潜在顧客に対して、手当たり次第なアウトバウンド活動を展開しているが、効率が悪い

・顧客の不満の声を引き受ける人がいない、または特定の人に対応が集中している

・見たいと思う情報やデータが、すぐに見れない

・上司や顧客向けの報告資料を作る作業に、常に追われている

・ひたすら無意味に稟議をあげては承認を待つ手間に上司部下ともにイライラしている

・勤怠申請や交通費精算など、面倒な事務作業がいつまで経っても効率化されない

・業務が属人化、煩雑化していて、新入社員が戦力化するまでに長い時間がかかる

・評価が低いと、全体的にみんなが感じている

・毎度まいど、「読まれない社内WIKI」を作っては忘れ、忘れては作り直してしまう

こうした話に対して、

「だいたい、世の中、そんなもんだろう」

「どこの会社って、まぁ、そんなものじゃないか」

「目下のトラブル対応や喫緊の課題と比較すると、優先度が低い」

と、思う方も多いかもしれません。

確かに、ひとつひとつはよくある話ですし、ひとつひとつの日常的な問題は、ただちに会社の屋台骨を揺るがす、というほどのことではありません。

しかし、これらが発生する過程を考えると、日常的な問題こそが、経営における最優先課題であることが、ただちに判明します。

伸び悩みを引き起こす原因:組織に潜むボトルネック

規模が小さいうちは、これらの話は、致命的な問題には、なりません。なぜなら、人間が機転を利かせて、柔軟に対応できるからです。

しかし、人間の認知・処理能力には、限界があります。業容拡大し、30名、40名、50名と人が増えていくと、当然ながら、その職場に発生する人的問題を、個々の力では解決することはできなくなります。

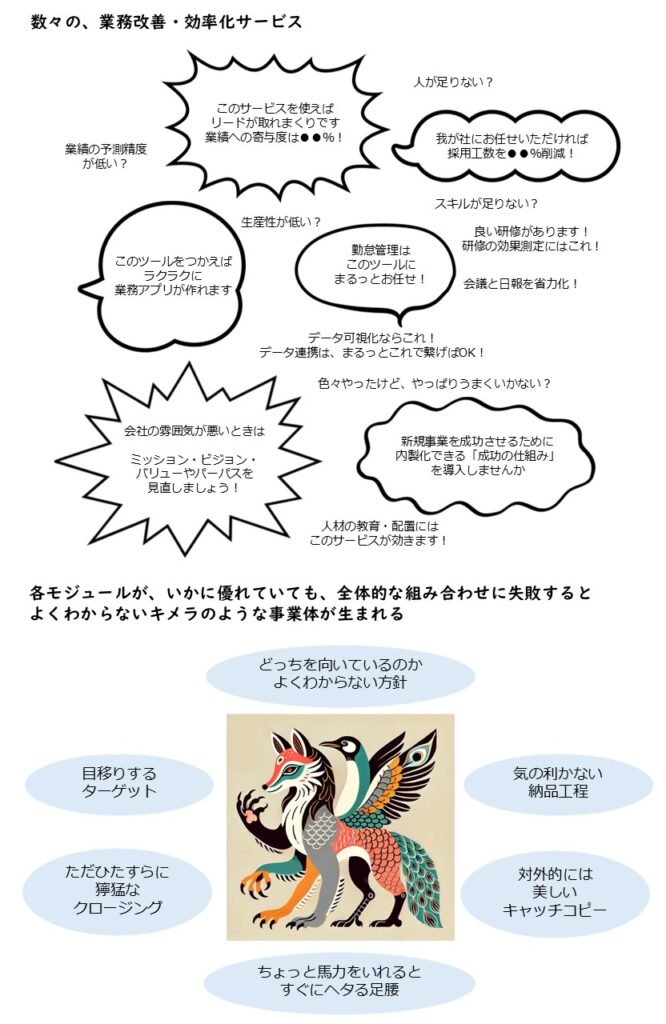

そこで必ず会社は、機能分化し、分業化、階層化をします。各業務に適したITツールも導入します。

それらの業務改善には、各々の責任者が責任を持つ、ということが通常です。

たとえば、

・ウェブサイトのCMSやマーケティングツールは、マーケティング責任者が選ぶ

・営業管理システムは、営業チームのリーダーが導入する

・業務管理プラットフォームや支援ツールの選定は、事業部の責任者の決裁を仰ぐ

・経理や会計、勤怠管理等のソフトウェアは、バックオフィスチームが対応する

・採用関係のツールは、人事担当が決める

・社員のPCやソフトウェア、ネットワーク等の管理は、ひとり情シスが担当する

といった具合に。

いまどきは、こうしたITツールはソフトウェア単体で動くものではなく、そこにひも付き連携する人的サービスや、それを提供するベンダとも協働することが通常です。

こうした構図は、ごく自然な話であるように見えて、実は、本来あるべき姿とは、かなりかけ離れています。

その心は、会社の仕組みづくりにかける資源が分散されていて、統合性を欠いてしまう、ということです。

もちろん、そもそも人間という存在自体が矛盾したものですし、その集合体である法人が一貫したものであるわけはありません。ゆえに、「よくわからないキメラ」なあり方は、自然な姿ではあります。

とはいえやはり、その矛盾に平気でいられるのは、経営者の側だけであって、従業員や顧客は、法人に対して一貫性を期待するものです。

筆者が幅広い規模の企業とお付き合いしてきた結果、この期待値ギャップが、明確な痛みとして我慢できなくなり、成長に歯止めをかけるタイミングが、売上10億円ラインである、と、感じています。

会社を人体に喩えれば、社内コミュニケーションは、体内を流れる信号を運ぶ、神経ネットワークそのものです。そして、ソフトウェアやITツールは、その機能を強化するインプラントや薬のようなものです。しかし、手は手のために、肝臓は肝臓のために、足は足のために、皮膚は皮膚のためにと、個別の器官の都合で、各所にとってだけ都合のよいものを取り入れているようでは、当然ながら、巡りが悪くなるのは必定です。

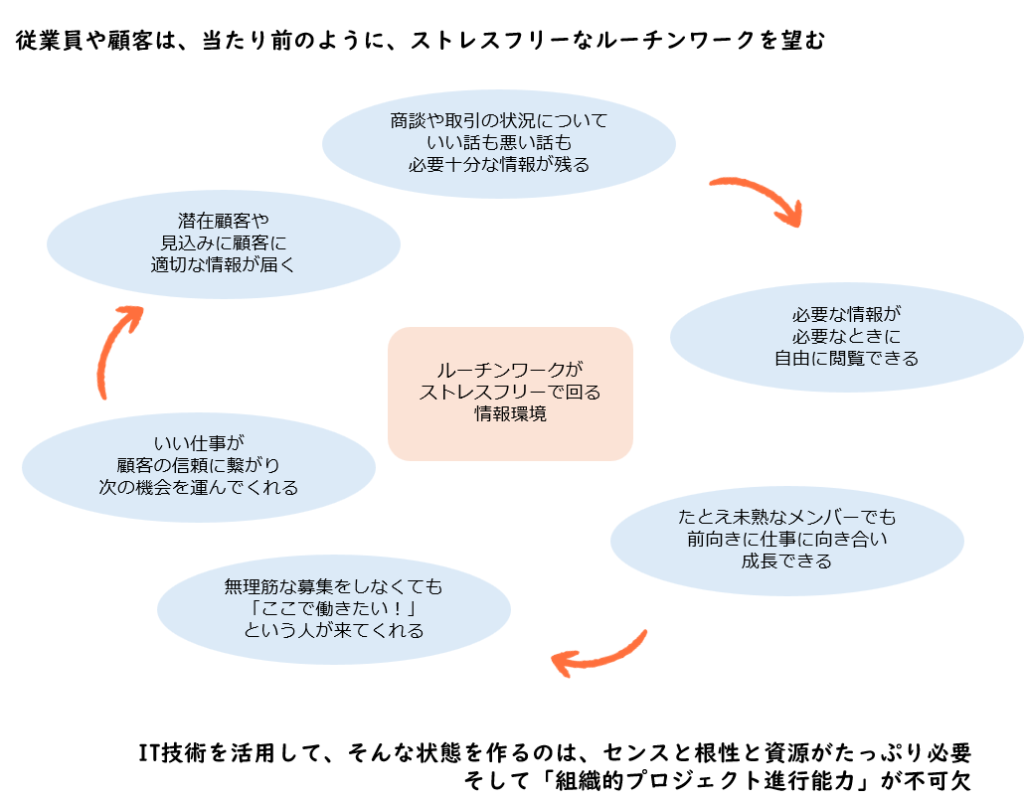

例えばIT開発にある程度しっかり関わったことのある方や、必死に会社を引っ張ってきた方には、以下の図が、「当たり前に目指すべき、理想」に見えるはずです。

同時に、真面目に考えると、「とうてい実現不可能な絵空事、机上の空想」にも見えてくることでしょう。

10億円規模の伸び悩み企業においては、こうした環境整備に十分な経営資源が投入されていないことで、見えざるボトルネックと非効率が大量生産されていく、ということが、極めて高い確率で、起きています。

・顧客体験を損なうような、段取りの悪い顧客とのタッチポイント

・従業員体験を損なうような、感じの悪い社内情報システム

・効率の悪い社内手続き、その効率をさらに下げるような社内会議

こうした現実に、向き合うためには、精神力だけでなく、知的腕力も必要です。ゆえに、面倒なのです。

脱却しようとして失敗すると、「地獄化プロジェクト」が生まれる

漠然としたモヤモヤ感があるなかで、ネガティブな形での、従業員や顧客の離脱、という事件が起きると、スワや一朝事あらばと、鶴の一声で、以下に挙げるような施策が実行されることがあります。

・一発どかんと当たる新規事業にチャレンジし、成功させ、ムードを一変させる

・とにかくリードや商談を増やすために、新たな広告手法を導入する

・顧客管理システムや業務管理システムを刷新する

・合宿やイベント等、非日常の場を通じてコミュニケーションを活性化させる

・表彰や賞与、昇給など、の待遇を見直し、モチベーションアップを図る

・MVVの策定やパーパスブランディング等の組織開発手法を取り入れてみる

・スタートアップとの事業提携や、M&A等で新たな機会を創出する

確かに、どの施策も、うまくいけば、意義や効果が、必ず、あります。

しかし、こうした起死回生の打ち上げ花火的なプロジェクトが、社員には「朝令暮改」に見えてしまい、徐々に徐々に、心の距離が離れていく、ということも、しばしばあります。

構想の筋のよろしくない打ち上げ花火プロジェクトは、よくわからないキメラ状態を是正せず、むしろ助長してしまうリスクが、常にあります。

●理想

筋の良いプロジェクト構想を立てて、乾坤一擲、会社全体を起死回生させる

●避けたい

時期やコンセプトを微妙に外してしまい、よくわからないキメラを助長させる

この話は、思ったよりも重大です。なぜなら、成長中の事業は、その過程で必ず、

・高年収や将来性を謳う採用競合企業が、あまたひしめき合うなか、理想の人材は獲得しづらい

・そんななかでも、日々発生する業務を捌いていくためには、人を雇っていかなければならない

・これまでは言葉にせずとも伝わっていた、経営陣の夢や想い、熱量が、じわじわと届かなくなる

という問題に直面するからです。

これが悪化すると

・八方美人的で社内政治にたけた人が、会社に長く残る

・気骨があり、実務能力が高く、難しい問題や課題にまっすぐに向き合う人が去っていく

・そんな状態を前提としながらも、なんとか目の前の業務を回さなくてはならない

という問題に発展していきます。

これを放置した先にあるのは「いつかどこかでみたことのある、よくある職場」です。

・「自分ごと意識を持って、熱意をもって仕事に当たろう」と定期的に発破をかける社長

・なにもしない(なにかしたくても、なかなかその思いが果たせない)幹部、中間管理職層

・問題が起きてもどこか他人事、諦めムードの、面従腹背なメンバー層

志のある経営者は、決してそのような会社にしたくないと願うものですが、よくわからないキメラのような事業体が形成されてしまうと、誰も望んでいないのに、なぜか会社が、そちらに引き寄せられてしまうものです。

そもそも経営者には、その願いを叶えるよりも優先度の高い問題があります。会社や事業を存続させる、ということです。存続しなければ、理想の職場どころではないのです。そして、事業の存続を危ぶませるような問題は、次から次へと発生します。

どんな万能な経営者でも、あらゆる現場のディテールまでコントロールはできません。「そこから先は、あんじょうよしなにやっておいてください」というラインが、必ずどこかに、引かれます。一方、社員の立場は、自分の守備範囲をしっかりやりきることが、当たり前ですが、優先します。

●経営の立場

長期的な会社の存続や成長を願い、戦略や展望を描きつつも、複雑かつ緊急性の高い短期的課題が優先される

●社員の立場

与えられた任務を実行し、目標達成するための、局所的な(しばしば利己的な)課題解決を目指す

こうした構図で、よくわからないキメラ状態は、発生します。みんなが良かれと思ってやっているのに、全体としての幸せに繋がらない、という状況は、業績の伸び悩みの原因であり、同時に、結果でもあります。そこから抜け出すことは、容易ではありません

組織が本来あるべき、巡りのよい状態に戻っていくために

これからの組織が、あるべき姿、巡りのよい状態に戻っていくためにはやはり、IT技術を中心とした情報システムを整えていく、ということ以外にありません。

またそれを実現するための最初の一歩は、現在進行している業務改善・変革プロジェクトを、構想そのものから見直す、ということ以外にありません。

各プロジェクトを担当している各種のセクションのリーダーや責任者は、その業務のスペシャリストですが、必要なIT企画者としての要件を備えているとは、限りません。彼ら彼女らは、自身の業務スキルやパフォーマンスには自信があっても、それをオペレーションとしてITに置き換えるということは、ほとんど経験していないことがほとんどです。ゆえに、皆さん、本当につらい思いをして、孤独と不安のなかで、もがいています。

(そんな内心を、他者に対して表現することは、ほぼほぼ絶対にありません)

そんなとき、ITサービスを売ってくれるベンダが頼りになればいいのですが、運悪く若く未熟な営業やカスタマーサクセス人材が担当についてしまい、見えざる火に油を注いで回る…(しかも誰も、そのことに気づかない)なんてことは、実によくある光景です。

こうした状況を脱却するための選択肢は、以下の3つです。

①「中の人」として、経営者と一体となり、この問題を主題に走り回る専任者を獲得する

②コンサルティング企業やSIer、IT制作ベンダ等、「外の人」に企画構想を委託する

③いまいる社員や幹部職員へ学び直しや連携改善の機会を提供する

どの選択肢がベストかは、会社の状況によります。

ポイントは、局所的な最適解の寄せ集めではなく、会社全体が包括的にストレスフリーになることを目指す、ということです。

それは「組織的プロジェクト進行能力」の向上を図っていこう、というテーマに帰着します。

「組織的プロジェクト進行能力」とは

●経営/管理・営業/納品・事務/調整の3つの機能を

●顧客のために統合的に働かせるために

●健全な自己批判のもとで、会社の仕組みを見直し、

●自己変革を構想・実行する一連の活動を

●喧々諤々としながらも、組織的に、一緒になって進められる力

ということです。

経営者ではない立場の人間が、経営的視野に立って、今後のあるべき姿を考え、組織の全体最適を見出していくのは、極めて困難な作業ではあります。しかし、だからこそ、そこにこだわり、意識と資源を投下することが、避けて通れないのです。

※注釈1※

冒頭の企業プロファイルは、売上でなく、いわゆる戦略会計でいうMQの概念で考え、ビジネスモデルも考慮したほうが厳密に議論ができますが、簡単のため、近似的・帯域的に表現しています

※注釈2※

ビジネスモデルと外部環境がマッチすれば、大きく売上が伸びて自然成長し、なんとなく痛みが解消する、というケースもありますが、実はそのほうが問題が大きく複雑になります。そうした形で組織が膨張してしまうと、「残ってほしい中堅社員が定着しない」「若手人材の常時大量採用と大量離脱」「業務システムを定期的に入れ替えるが、奏功しない」といった、より厄介な症状に発展してしまいます。

※注釈3※

我が国の高度成長期において、こうした問題に対応するための中心的な概念や手法は、コーポレート・アイデンティティ、グラフィックデザイン、キャッチコピーやタグライン、といったものが中心でした。その本質は、IT革命以降においても変わりませんが、やはり、情報技術が非常に高度に発達するなか、戦略が情報システムデザインと極めてぴったりと重なる状況が到来しています。ゆえに、「情報システムと日常的ルーチンワークの整備」こそが、現代における核心的テーマであると考えます。

※注釈4※

こうした問題への対処として、とりあえず全社員にまんべんなく「DX人材養成研修」「AI研修」等を提供してみよう、という発想をするのは、絶対に、避けてください。「とりあえずRPAを入れさせよう」といった方向性も、大変に危険度が高い発想です。もちろん、どの手段も、適切な場面で利用すれば強力な効果を発揮してくれますが、やみくもに、一発逆転的な雑な期待で導入すると、症状を悪化させてしまいます。

参考資料と相談会のご案内

ディスカッション・ペーパーのご案内

PM/PLスキル開発を徹底的に考える「ディスカッション・ペーパー」を一般公開しています。

よろしければ、ご覧ください。

相談会のご案内

プロジェクトに関するお悩みやご相談があれば、ぜひ、お寄せください。

お急ぎの方は、オンライン相談のご予約を、直接取っていただくことも可能です。

この記事もおすすめ

プ譜についての解説

プロジェクト進行能力を、組織的に底上げする

社員のプロジェクト進行スキルを、組織的に底上げしていくための処方箋

「プロジェクトの進め方」は1つじゃない!8つのタイプ別に考える推進アプローチ

「プロマネスキル」と「社会人基礎力」の違いを本気で考えてみる!

3つのお悩みカテゴリでわかる!PM、PL人材の層を厚くするための、打開のヒント

プロジェクト組織におけるPMの役割と、それを可能とする個人の内的資源の話

「PMやPMOに、コストをかける意味って、ほんとにあるの?」という素朴な疑問への答

プロジェクト業務のワンポイントアドバイス

ITサービスの導入成功に必要な「プレ・キックオフ・コミュニケーション」のご紹介

シリーズ「地獄化プロジェクトからの脱出」三部作

年商10億円の伸び悩み問題を「組織的プロジェクト進行能力」の視点で考える

趣味的な放談コンテンツ

この記事の著者

プロジェクト進行支援家

後藤洋平

1982年生まれ、東京大学工学部システム創成学科卒。

ものづくり、新規事業開発、組織開発、デジタル開発等、横断的な経験をもとに、何を・どこまで・どうやって実現するかが定めづらい、未知なる取り組みの進行手法を考える「プロジェクト工学」の構築に取り組んでいます。

著書に「予定通り進まないプロジェクトの進め方(宣伝会議)」「”プロジェクト会議” 成功の技法(翔泳社)」等。